はじめに

「文学」とはなにか

いまこれを読んでいる人は、「文学」と聞いてどのようなものをイメージするでしょうか。

あまり小説などを読み慣れていない人に「文学」のイメージをたずねたら、「難しそう」とか「真面目そう」といった答えが返ってきそうな気がします。実際、わたしが以前、中学生から大人までを対象に「文学とはなんだと思いますか?」「文学に対してどのようなイメージがありますか?」というアンケートをおこなったさいには、多くの人が「難しそう」と答えていました。

このアンケートは個人的な興味でおこなった程度のものだったのですが、少し興味深いこともありました。それは、多くの人が「国語で文学を習った」「文学は国語の教科書に載っている作品」といったように「文学」と「国語」を結びつけて答えていたことです。なかには、「難しそう」と組み合わせたような「文学は国語が難しくなったものだと思う」という声もありました。

いまから考えると不思議なことはなにもないのですが、そのときは「なるほど、多くの人にとって「文学」は「国語」の延長にあるものなのか」と、妙に感心してしまったことを覚えています。というのも「文学」のファンのなかには、「文学」と「国語」はまるで異なるものだと考える人がけっこういるからです。わたし自身もそのようなところがありました。いわゆる「文学好き」は「文学好き」がゆえに、しばしば「国語」の授業の退屈さを語ります。そんな「文学好き」からしたら、「文学」と「国語」が同一視されることには大きな違和感があるでしょう。

では、「文学」の愛好家は「文学」という言葉に対してどのようなイメージをもつのでしょうか。少しだけ「国語」から離れて、「文学」ファンにとって「文学」とはどのようなものか、ということを出発点に「文学」について考えてみましょう。

「文学」と聞いてすぐに『文學界』『群像』『すばる』『新潮』『文藝』といった文芸誌を想起する人は、けっこうな「文学」ファンなのだろうと想像します。これらに加えて、『早稲田文学』『三田文学』あるいは『ことばと』『スピン』『GOAT』といった文芸誌の存在をも思い浮かべる人がいるとすれば、これはもうそうとうな「文学」通だと言えるでしょう。

また、これら文芸誌の名前や存在を知らなくとも、年2回の芥川賞・直木賞の存在ならば知っている、という人もいるかもしれません。芥川賞は「文学」作品に与えられる賞で直木賞はエンターテインメント作品に与えられる賞ということになっています。芥川賞の候補作は上記文芸誌から選ばれることが基本です。

したがって、年2回の芥川賞・直木賞の盛り上がりを横目にしつつ、直木賞ではなく芥川賞のほうをなんとなく「文学」だと思っている人がいるならば、その人は「文学」という言葉が抱える独特なニュアンスを感じ取っていると言えます。

とはいえ、この「文学」の独特なニュアンスを説明するのは、なかなか難しいことです。この独特なニュアンスをさらに前面に打ち出したものとして、「純文学」という言いかたもあります。文芸誌は「純文学」誌と言われ、芥川賞の対象となるのも「純文学」の作品とされています。

芥川賞と直木賞を比較したさいにしばしば言われるのは、芥川賞のほうが「難解」「堅苦しい」ということです。わたし自身、知人から「芥川賞より直木賞のほうが読みやすいから、直木賞はけっこう読んでいるんだよね」と言われた経験があります。その人は、とくに「文学」という言葉を意識しているわけではないようでした。

だとすれば、やはり「文学」という言葉をそれほど意識していなくとも、芥川賞と直木賞とのあいだになにかしらのイメージの違いを見出している人も少なからずいそうです。もっとも、そんなことを言っていると、芥川賞候補になったあとに直木賞を受賞した角田光代や車谷長吉といった作家の存在に思いいたり、また混乱してしまうわけですが。

読者の了解をはみだす

わたしは現在、文芸誌やカルチャー誌などで批評文を執筆するかたわら、私立中高一貫校の専任教員として国語を教える、という生活を送っています。国語の教員免許を取得するために「文学」部に進学したこともあって、そのかぎりにおいては、わたしはいちおう以前から「文学」という言葉には慣れ親しんでいたと言えます。

しかし、中高生時代から日本の近代文学を読みふけっていたような「文学」部の友人と比べると、その知識と教養はいかにも浅く、とても「文学」青年と言えるようなタイプではないとも自覚していました。強いて言えば、文学作品よりも文芸評論のほうに夢中になったタイプです。とはいえ、文芸誌の末席で批評文を書く機会がある現在、「文学」業界に片足を突っ込んでいる立場と言えるのかもしれません。

そんなわたしが最初に「文学」の定義らしきものを目にしたのは、2000年代はじめ、当時ベストセラーとなっていた文芸批評家の福田和也による著書『作家の値うち』(飛鳥新社)においてでした。「現役主要作家の主要な入手可能作品」について次々に点数をつけていく、というこの大胆で挑発的な本の合間に挿入されたコラムには、次のように書かれています。

エンターテイメントにおいて、作家は読者がすでに抱いている既存の観念の枠内で思考し、作品は書かれる。その枠内において、人間性なり恋愛観なり世界観といったものは、いかに見事に、あるいはスリリングに書かれていても、読者の了解をはみだし、揺るがすことがない。

純文学の作家は、読者の通念に切り込み、それを揺らがせ、不安や危機感を植え付けようと試みる。 (「純文学とエンターテイメントはどう違うか」)

「文学」をめぐってはさまざまな議論があります。たとえば、サルトルによる「文学の目的は、人間の自由に呼びかけ、彼らが人間の自由の支配を実現し維持することである」という「アンガジュマン」の議論も有名でしょう(J‐P・サルトル『文学とは何か』加藤周一・海老坂武訳、人文書院)。このサルトルの議論にも依拠しながら文芸批評家の柄谷行人が「近代文学の終り」を論じたことも、一部ではよく知られています。

そんなこともふまえたうえで、現代日本に流通する一般的な「文学」のニュアンスという点にかぎって言うなら、上記の福田の定義はそのニュアンスをうまく表現している、と個人的に思っています。

実際、「文学」に対して「難解」「堅苦しい」というイメージがあるとすれば、それは、「文学」が「読者の了解」や「読者の通念」を必ずしも念頭に置いていないからでしょう。いや、念頭に置かないどころか、それらを積極的に遠ざけ裏切ろうとするのだから、「文学」が「難解」となるのはなかば必然と言えます。

日頃から文芸誌をチェックしているような「文学」ファンから「文学ってなんか難しそう」と思っている人。あるいはさらにその手前で、「文学」という言葉は意識しておらずとも「芥川賞の作品より直木賞の作品のほうが読みやすい」といった印象をもっている人。これらの人たちはいずれも肯定的であれ否定的であれ、かつて福田和也が提示したような「文学」像をそれとなく共有していると言えます。

(中略)

「文学/国語」の再設定

本書は、「文学」と「国語」についての本です。いわゆる「文芸批評」のように「文学」の精神や意義を追求するものではありません。すなわち、福田和也が提示したような「文学」について考えるものではありません。また、わたしのなかにいちおう醸成されている「文学」観を披歴するものでもありません。

本書における「文学」は、もっと軽薄な立場まで含めたありかたを指しています。それはたとえば、ブックオフで出会った「文学」のありかたであり、中学生がアンケートで答えた「文学」のありかたです。つまり本書は、小説や詩といった言語表現に必ずしも慣れ親しんでいない人も含めたかたちで「文学」について考えるものです。

このように「文学」を捉え返したとき、学校教育における「国語」が重要なものとして見出されます。なぜなら、そもそも「文学」という言葉が、その内実はさまざまながらもいちおう広く使用されているのは、「国語」が「文学」を扱っているからです。活字の本が好きでないブックオフの店員も、小説を読むのが苦手な中学生も、同じように「国語」を通じて「文学」のイメージを形成しているのです。本書においては、その事実をなにより重視したいと思います。それは、ロマンティックかつストイックに「文学とはなにか」を追求するたぐいの「文芸批評」が見過ごしがちな視点です。

これを読んでいる人のなかには「国語の授業は得意だったけど、文学のことはよくわからない」という人がいるかもしれません。あるいは「小説を読むのは好きだけど、国語の授業は好きでなかった」という人もいるかもしれません。しかし、いつまでもそのように「文学」と「国語」とを切り離しておくことはないでしょう。

本書の立場からしたら、「文学」について考えるためには「国語」と向き合う必要があります。「文学」ファンは「文学」と「国語」とを切り離して考えてしまいがちですが、多くの人にとって「文学」は「国語」の延長にあるのです。したがってここで問うべきは、「国語にとって文学とはなにか」あるいは「文学にとって国語とはなにか」ということでしょう。

本書は、このような問いを通して「文学/国語」のありかたを再設定することを目指します。それは「文学」的でありつつ「国語」的な、あるいは「国語」的でありつつ「文学」な――つまりは「文学/国語」の双方が、それぞれに手を取り合うありかたにほかなりません。

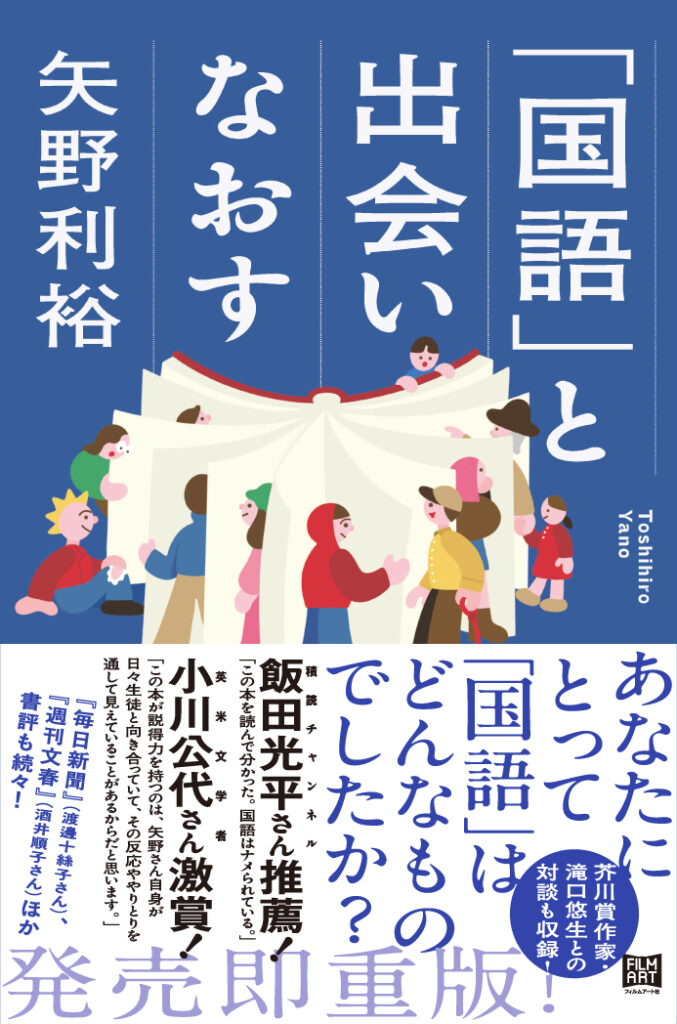

みんなが少なからずどこかで、というか多くの人が「国語」の教科書で一度は読んだはずの「文学」を、人によってはきれいさっぱりと忘れてしまった「文学」を、ふたたび現在の視点から考えたいと思います。本書を読むことが、かつて目のまえを通り過ぎてしまった「国語」との新鮮な出会いなおしになることを願って。