書誌情報

-

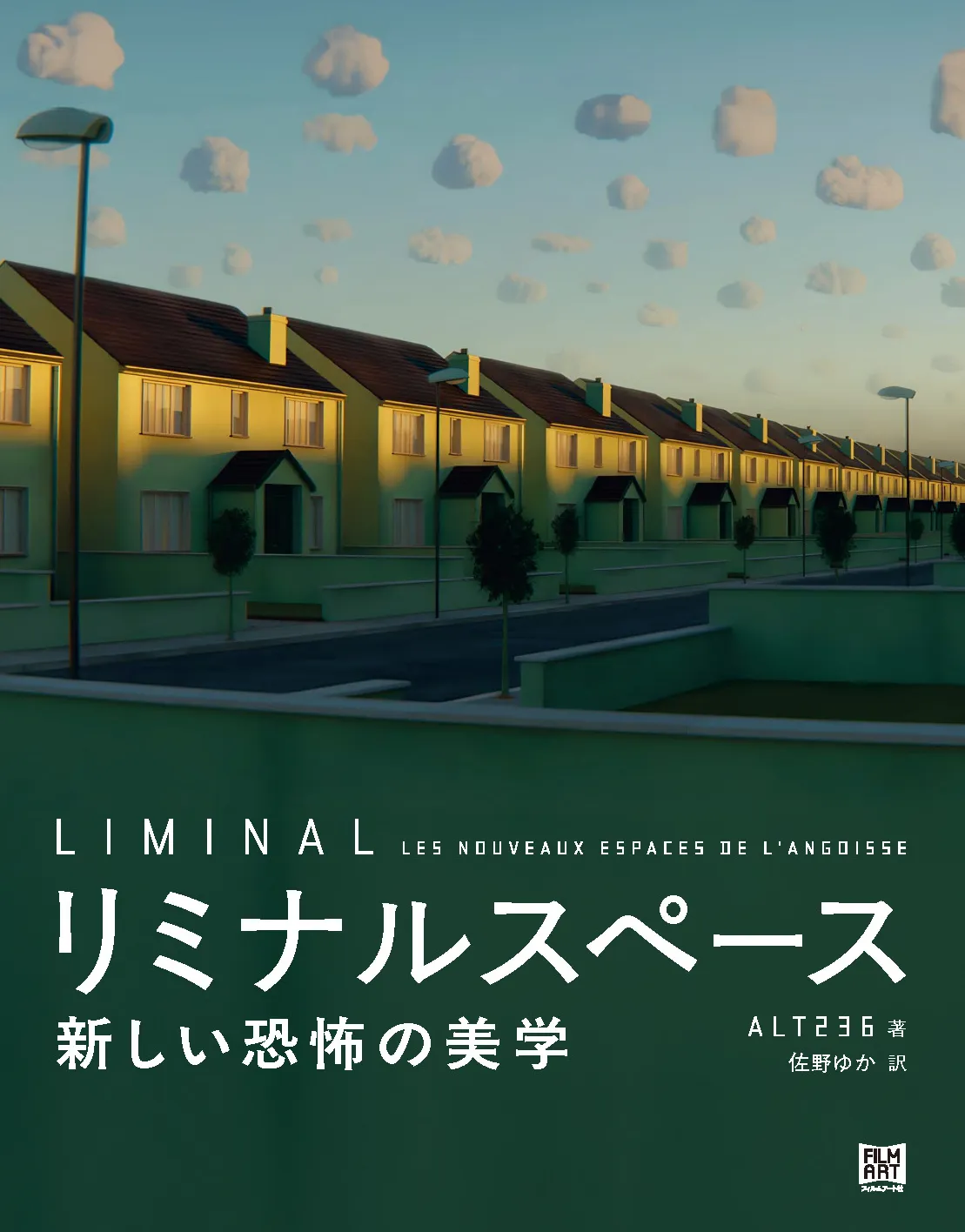

リミナルスペース 新しい恐怖の美学

ALT236=著

佐野ゆか=訳発売日:2025年9月26日

本体:3,400円+税

判型:B5判変形・並製

頁数:192頁

ISBN:978-4-8459-2400-4

Cコード:C0070

内容紹介

-

新しいインターネット美学、〈リミナルスペース〉のすべて。

その誕生の過程と影響を、膨大なビジュアルとともに体系的に掘り下げる初の書籍、待望の翻訳!人の気配のない出入り口や階段、長い廊下、古びたホテルのロビー、寂れたショッピングモール、無機質な地下鉄の駅……。

こうした日常で目にする光景の中に、不穏さと不気味さ、そして抗いがたい魅力を見出す「リミナルスペース」は、インターネットを中心に爆発的に広がった、2020年代を代表する美学的ミームです。例えば、社会現象となったウォーキングシミュレーターゲーム『8番出口』は、リミナルスペース的な世界観の代表的な作品と言えるでしょう。

本書で取り上げるのは、映画『シャイニング』のかの有名な長い廊下、インターネット怪談の「バックルーム」、ヴェイパーウェイヴ音楽、ブルータリズム様式の巨大建築、さらにはマグリットの絵画など。時代や分野を縦横無尽に横断しながら、リミナルスペースの美学はそこかしこに息づいています。

リミナルスペースが引き起こすのは、ただの不安な感情ではありません。

人々の記憶と想像力に深く共鳴し、心の奥底にまで響く感覚を呼び覚ますのです。リミナルスペースの何が怖いのか?

なぜ私たちはリミナルスペースに魅了されるのか?

新しい「不安と恐怖の美学」の誕生の過程とその影響を徹底的に掘り下げる、リミナルスペース“解体新書”。この一冊を手に取ることで、あなたの周りに潜む「異質な空間」の恐怖と魅力を、新たな視点で再発見することができるでしょう。日常の中に潜む非日常を感じたい方、アートや映画、ゲームに興味がある方にとって、必読の一冊です。

目次

プロフィール

-

[著者]

Alt236

YouTubeチャンネル「Alt236」のクリエイター。動画を通じて超常現象の視覚的シンボルを解読し、ホラーの美学への興味を追求している。チャンネル登録者数40万人、再生回数100万超えの動画も多数。主な著書に『Kodex Metallum』(Maxwellと共著、Hoëbeke,)。

https://www.youtube.com/c/ALT236[訳者]

佐野ゆか

東京大学文学部南欧語南欧文学専修課程卒業(イタリア語学)。同大学大学院修士課程修了、博士課程在籍中(フランス文学)。訳書に、ピエール・エルメ、カトリーヌ・ロワグ『ピエール・エルメ語る』(早川書房)、ソフィ・カル『限局性激痛』(青木真紀子と共訳、平凡社)がある。

購入する

推薦コメント

-

星野太

美学者、『崇高のリミナリティ』

リミナルスペースは遍在する。インターネットに蓄積される無数の写真のなかに、ヴィデオゲームをはじめとする虚構の空間のなかに、そしてこの現実世界のなかに。

21世紀のインターネット発の「美学(aesthetics)」として、いまなお求心力を増すリミナルスペース。

だが、その外延を明確に言い得たものは誰一人としていない。

デイヴィッド・リンチやスタンリー・キューブリックの映画、ブルータリズム建築、そしてマグリットやデ・キリコの絵画にすら、リミナルスペースは──遡行的に──見いだされる。

それは「感染する」美学なのであり、もとよりひとつの様式やスタイルに還元されうるものではない。リミナルスペースは、個々の具体的なイメージのうちにしか存在しない。

ここにあるのは断固たる唯名論である。

YouTuber(あるいは音楽家にして映像作家)であるALT 236による本書は、そんなリミナルスペースをめぐる、現時点でのもっとも充実したガイドマップである。

-

廣田龍平

文化人類学・民俗学者、『ネット怪談の民俗学』

子どものころ行ったことがある気がする、でも実際に行ったことはない。

夢の中で見たことがある気がする、でも現実世界にもある──

見る側に独特の不穏さと「ずれ」を感じさせる人工的景観の画像(大半は無人である)は、近年のSNSでは「リミナルスペース」と呼ばれるようになってきている。

本書はまさに、そんな「リミナルスペースの博物誌」とでも言うべき一冊である。

インターネット以前にその系譜を遡り、建築、絵画、マンガ、ゲーム、映画にいたるまで、ブルータリズム建築からシュルレアリスム絵画、ホラーゲームにいたるまで、幅広くリミナルスペースにつながっていく視覚的表象を収集しており、どのページを開いても「あの感覚」が味わえる作りになっている。

これまでリミナルスペースを扱った日本語の書籍は拙著『ネット怪談の民俗学』の第6 章ぐらいしかなかったが、今後は本書がファーストチョイスになることだろう。ところで、本書の冒頭にアルバムリストがある。

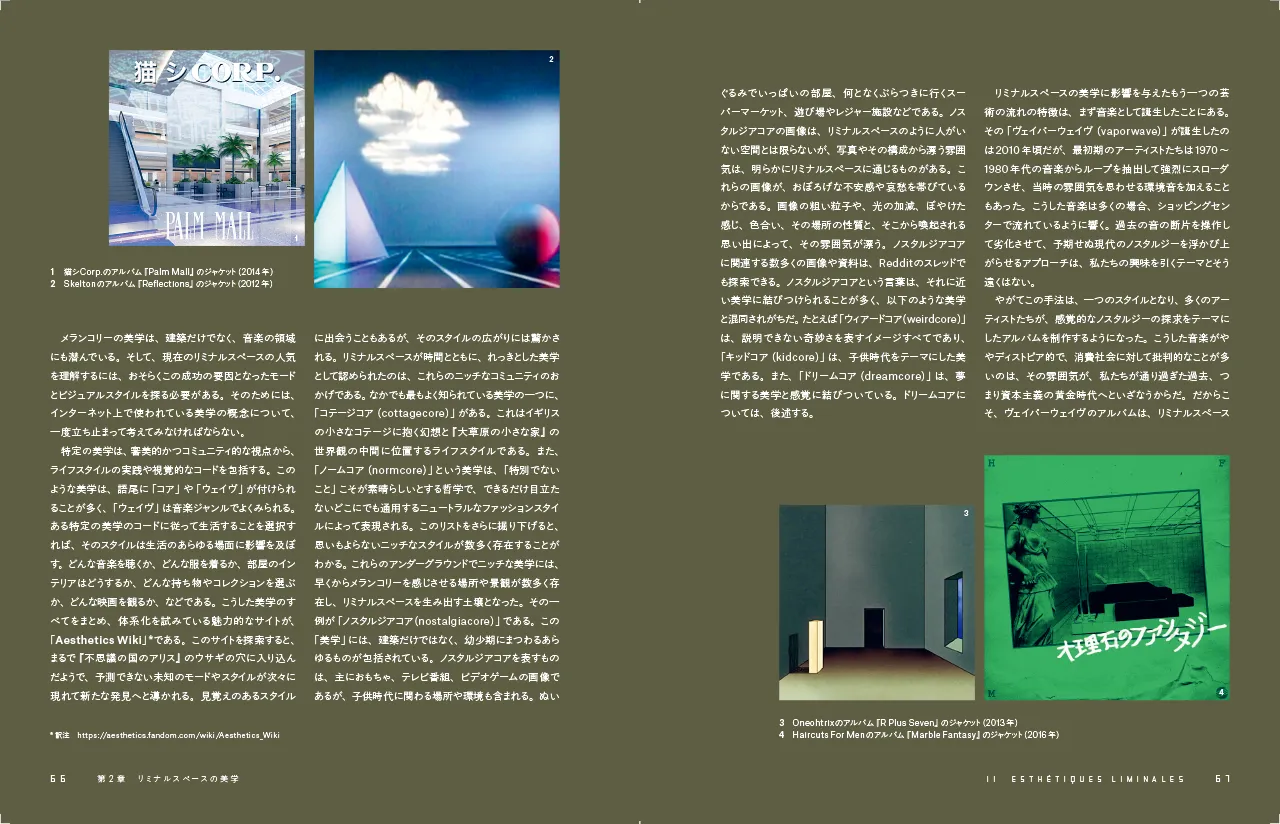

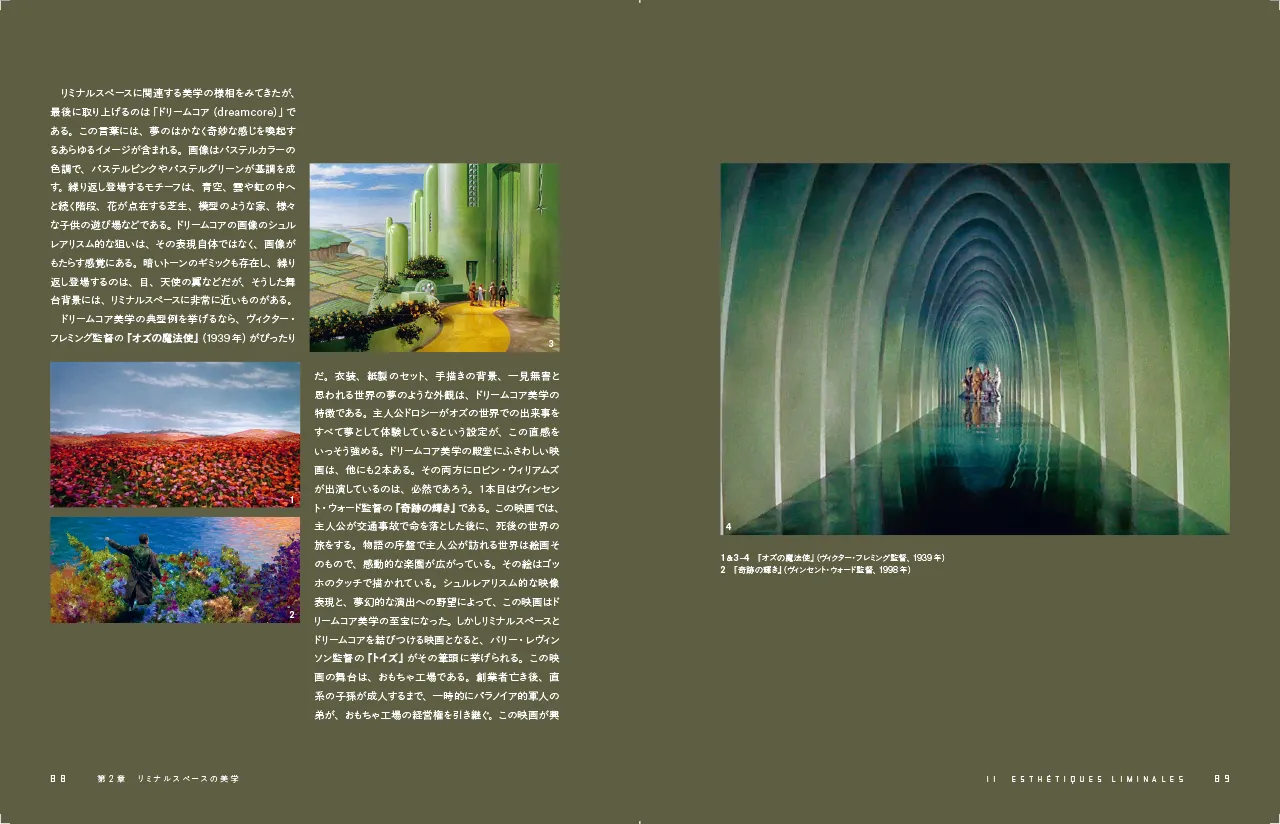

SNSで流通するリミナルスペース動画の音源(BGM)として定番になっている作品が多い。

実は、リミナルスペースの体験は、その背後で流れる音楽が主役と言ってもいいぐらい、音が重要である。ぜひ聴きながら没入していただきたい。

-

大森時生

テレビ東京 プロデューサー、「TXQ FICTION」「恐怖心展」

記憶の底で静かに膨張しているものに、触れてしまうことがある。恐怖心は人間に寄り添い続ける。

僕がもうすでに忘れてしまった廊下や、あの時通った地下通路になぜかそれらは居座っている。

その事象自体がとても不安になる。呼び覚まされる。

忘れていた(もしくは存在すらしなかったかもしれない)景色が急に目を覚ます。

夢で定期的に見る景色がある。それはもう会わなくなった友人とよく訪れたショッピング・モールだ。

そこには誰もいない。目を覚ました僕は、そこに郷愁、嫌悪を感じる。

ただ何よりも強いのは“A E S T H E T I C”の感覚だ。『リミナルスペース 新しい恐怖の美学』は、その不在の気配をじっと見つめて、空白に輪郭を与えようとする試みである。

恐怖の対象だけでなく「場そのもの」を見つめ、その美学に触れ、読者を静かな場所へと誘う。「リミナルスペース」その甘美な響き。リミナルスペースがいかなるかたちでコピーアンドペースト、そして拡散を続けてきたのか。

なぜ透徹した空間に私たちこんなにも惹きつけられるのか。

本書はそんな疑問にも新鮮な解釈を与えてくれる。

もうお分かりいただけただろう。

『リミナルスペース 新しい恐怖の美学』はリミナルスペースの魅力に囚われた(僕を含む)少なくない人々にとってあまりにも必携の一冊だ! なんて、面白い本なんだろう。

『リミナルスペース』日本語版刊行によせて

-

佐野ゆか

フランス文学、『リミナルスペース』訳者

日々の生活で見過ごされがちな通り過ぎるだけの場所、たとえば地下鉄の通路、学校の廊下といった空間が人影を失ったとき、不安や寂しさ、メランコリーの入り混じった感情を呼び起こす。おそらく誰もが、何となくぼんやりと感じていることだろう。そんな漠とした感じに輪郭を与え、読んだ後に世界の見方まで変えてしまうような本に出会えたことは、訳者として大きな喜びであった。

本書は、インターネットを中心に広がった「リミナルスペース」をめぐる新しい美学を多角的に照射しようとする試みである。著者は、建築、絵画、映画、書籍、テレビ・シリーズ、ゲーム、インターネットの投稿などの多彩で豊富な図像と言葉を尽くして、リミナルスペースの美学を読者の感覚のひだに滲み入るようにして手渡していく。空虚でありながら、忘れていた記憶や言葉にならない不安を呼び覚ます、その微妙な揺らぎを、言葉と図像で幾度も照射し、読者の感性に新しい眼差しを刻み込む。

読み終えたときには、ありふれた光景が、かつてとは異なる相貌を帯びて立ち現れるようになる。絵画、映画などを観ても同様の体験をして、現代だけでなく昔の作品にも、リミナルスペースの美学が感じられることに驚かされる。本書は読書体験を超えて、視線を変えてしまう力を秘めている。日常を異化し、新しい世界を見せてくれる、その驚きが本書の真の魅力である。

著者のALT 236は、奇妙なものと芸術、そして創作を追求するために法学の修士課程を離れて、パリ国立高等美術学校で学び、2009年に卒業する。その後、映画編集の仕事に携わるが、「頭のなかに渦巻く企画を形にせずにはいられない衝動」から、2016 年にYouTubeチャンネルを開設し、映像作家としての活動を始めている。さらにゲーム音楽の作曲を手がけ、パリ国際ファンタスティック映画祭の審査員を務めるなど、活躍の場を広げている。彼の情熱は、人間の想像力の暗い部分に光を当てて、その世界を多くの人たちと分かち合うことにある。本書はその探求の成果であり、読者に新たな世界の広がりを発見させてくれることだろう。

〈特別寄稿〉

リミナルスペースのなにが(私にとって)ノスタルジックなのか

-

銭 清弘

美学・芸術哲学

1

恐さと不気味さは似て非なる感情である。少なくとも、もっともらしい理論的区別をそこに設けることができる。恐さは危険性の認知に根ざしており、不気味さは認知そのものの混乱に根ざしている。山を歩いていてクマに遭遇することは恐いが不気味ではない。その巨体や鋭い爪は怪我や死を直ちに連想させるものであり、危険性を認識することで恐いという感情が生じる。これとは対照的に、一人暮らしの家に帰ってきて、あるはずのないクマのぬいぐるみを目にすることは不気味だが、実物のクマに遭遇するのと同じ意味において恐いわけではない。その不可解さは、どれだけ可能性を思い浮かべても解消できないものであり、見るものを認知的な宙吊り状態に置く。自己に対する不信が生じ、世界がおかしいのか自分がおかしいのかすら不確かな状態のなかで、不気味さに相当する不安を覚える。まとめると、恐さは危なさと、不気味さは不可解さと結びついている[1]。

リミナルスペースは不気味だ。数年前に書いたブログ記事で、私はその不気味さについてふたつの説明を提示した[2]。ひとつは、そもそも写真一般が不気味であり、リミナルスペースの画像たちはこの特性を利用しているというものだ。写真は実在したなにかの痕跡である。少なくとも、ある画像を写真として見るとは、それをなにかの痕跡として見るということだ。しかし、写真はしばしばその「なにか」について情報不足であり、そのせいで再文脈化に対して無防備である。The Backroomsの有名な画像(「Level 0」)のように、超自然的なキャプションとともに提示された写真は、私たちを宙吊りにする。それがなんてことのない空きテナントの痕跡であることは、写真単体からは決して確証が得られず、それが異世界への入口を写した痕跡であることは、写真単体からは決して反証が得られない。説明によって宙吊りを解決する試みは絶えず失敗するが、なんらかの痕跡であることだけは確かなので、説明を放棄して宙吊りを解消することもできない。こうして、不気味さが生じる。

もうひとつの説明は、リミナルスペースの画像が持つ独特な内容に着目したものだ。それらは、単に人を描写していない画像なのではなく、人のいなさを描写した画像なのだ。この違いは、画像を見る私たちの経験上に現れる。私たちは、単に人を見ていないのではなく、人がいないことを見ているのだ。典型的なリミナルスペースの画像は、ほかの時間においては間違いなく誰かがいた/いるだろうはずなのに、いまは誰もいない人工的空間を描写する(営業時間外のショッピングモール、夜中のプール、ホテルの廊下)。それを見る者は人がいることを期待し、その姿を探してしまうが、この試みは決して成功しないし、成功しないからといって容易に中断することもできない。こうして、私たちはまたしても宙吊りの状態に置かれ、不気味さを覚える。

2

しかし、リミナルスペースは単に不気味なのではない。その魅力の一部は、奇妙にもノスタルジックであることに由来する。ぼんやりと思い出される過去のどこかで、私たちはそういった場所に行ったことがあるのだ。具体的な場所かもしれないし、夢で見た場所かもしれない。『スーパーマリオ64』のようなゲームで見た場所かもしれない。私の場合、はっきりとした原風景がひとつある。それについて書こうと思う。

小学生のとき、私たち家族は広島から神奈川に引っ越してきた。横浜の端のほうにあるベッドタウンだ。しばらくしてから移り住んだのが、その頃にできたばかりの巨大な団地であった。ほんとうに大きな団地で、十棟近くのマンション、グラウンドのついた公園、コンビニ、いくつかのクリニックとレストランから構成されている。見どころはなんといっても南仏をモチーフとした街並みだ。道にはシックなタイルが敷かれており、いたるところに西洋彫刻があり、ヤシの木が植えられ、噴水が置かれていた。団地の入口にあるトンネルが、以上の風景をごくありふれた住宅地の風景から切り離していた。

私たち子どもはそこで多くの時間を過ごした。朝は棟ごとに集まって登校し、放課後は公園や別の棟に住む友だちの家で遊んだ。ロビーでDSをやっていて警備員に怒られたことは何度もある。団地全体が迷路のように入り組んでいて、探検する場所がいくらでもあった。想像たくましい子どもたちは、さまざまな都市伝説を自然に作り上げていった。とくに多かったのが、秘密の場所にまつわるものだ。どこどこの棟の非常階段には異世界につながる穴があるとか、インターホンにしかじかの番号を打ち込むと開かずの扉が開くとか、その手の話をたくさん聞いた。本当に怖くて、しばらく近づけなかった場所もある。大げさな装飾が施されたロビー、併設されているプール、誰も使っていないラウンジやキッズルーム。あそこにはリミナルな空間がたくさんあった。

多くの人にとって、そこは期待通りの場所ではなかった。私たち子どもにはよく分からなかったが、住んでみると不便を感じるような点がいくつもあったみたいだ。駅から遠いし、車は機械式駐車場から出すのにもしまうのにもすごく時間がかかった。母は日当たりの悪さについていつも文句を言っていた。私が中学に上がるころには徐々に空き部屋が増え始め、噴水は止まり、彫刻は汚れたまま放置されるようになった。ゆっくりと、しかし確実になにかがダメになっていくのを、子どもながらに感じていた。結局、我が家も数年後には引き払ってしまった。

リミナルスペースについて考えるとき、私が思い出すのはあの団地で過ごした時間だ。文字通り、あそこは私が訪れ、通り過ぎた場所だ。通り過ぎた後でこそあのヨーロピアンな街並みを嘘くさく感じるが、当時の私にとってはあれが当たり前であった。しかし、あんな嘘くさい場所で見たり聞いたりしたあれやこれを、私は本当に見たり聞いたりしたのだろうか。これについてはあまり自信がない。そういえばあの頃、飼っていたハムスターが死んでしまい、団地のそばにある山まで埋めに行った記憶がある。しかし、それとは別に、ハムスターが死んだのは団地に引っ越してくる前だという記憶もある。私の記憶はそういう矛盾で満ちており、それ自体が嘘くさいものだ。行ったはずのない場所の写真を見てノスタルジアを感じるのも無理はない。行ったはずがない、なんて言い切れないからだ。

ノスタルジアについてなにか理論的なことを述べる用意はないが、私のなかで、その感覚は嘘くささの感覚と結びついている[3]。重要な意味において、本当にあったと確信している対象や出来事について懐かしむことはできない。ノスタルジアのうちに現れるのは、細部が欠落していたり、逆に誇張・デフォルメされているような、不確かなことばかりだ。これは苛立たしいが、だからといってどうしようもないという諦観や憂鬱、あるいは自己憐憫を伴う。リミナルスペースの画像は、私の期待をもてあそぶことで不気味さをもたらし、私の記憶をもてあそぶことでノスタルジアをもたらす。

3

本書はまるまる一冊リミナルスペースを扱った書籍だが、ひとつの極めてシンプルな事実について教えてくれる。すなわち、リミナルスペース的表現はあちこちにあるということだ。それはなにもないところから誰かが始めた新しい様式なのではなく、多くの先駆者を持つ。ブルータリズム建築、シュルレアリスム、『BLAME!』、ビデオゲーム、Vaporwave、『ツイン・ピークス』、スタンリー・キューブリック、エドワード・ホッパーといったさまざまなカルチャーが矢継ぎ早に紹介されるが、そこに本当の影響関係があったかどうかは重要ではない。結局のところ、リミナルスペースはインターネットを通してひとつの集合的無意識があぶり出された結果である。様式の確立に寄与した作品もあれば、確立してから遡及的に当てはめられるようになった作品もある[4]。

思えば、連想によってさまざまなカルチャーを結びつける作業自体が、きわめてリミナルスペース的だ。不気味さにせよ、ノスタルジアにせよ、その美的効果は連想という私たちの能力に寄生している。リミナルスペースは、見方によっては過剰なまでに示唆的で意味に満ちているが、見方によってはひどく空虚であり意味を欠いている。読者の皆さんにもぜひ、豊富な図版を眺めながらリミナルスペースなものをいろいろと連想してみてほしい。現実に戻ってこれる範囲で。

-

[注]

[1] 不気味さ(uncanny)についてはWindsor (2019a)を参照。ウィンザーは別の論文で、不気味さを喚起する独特な芸術ジャンルとして「不安な物語(Tales of dread)」を論じている(Windsor 2019b)。このジャンルとは区別される狭義のホラージャンルについては、Carroll (1990)を参照。キャロルによればホラーとはモンスターの描写によって恐さと嫌悪を喚起する芸術ジャンルだが、そのうち嫌悪の感情を引き起こす性質としてキャロルが取り上げている不浄さ(カテゴリーの境界を脅かすような不確かさ)は、認知的な宙吊りをもたらす不気味さにいくらか通ずるところがあるように思う。実際の作品においてこれらのジャンルはしばしば重なっている。リミナルスペースで言えば、はじめは不気味な空間に主眼があったはずだが、ケイン・ピクセルの有名な映像作品や一連のビデオゲームを通して、キャロル的なモンスターホラーと接続されたという経緯がある。しかし、リミナルスペースとモンスターのかけ合わせについてはファンの間でも賛否両論のようだ。近年の例で言えば『POOLS』(2024)というビデオゲームは、部分的には、モンスターホラーを排除し空間的な不気味さに特化させた点でもって評価されている(開発側もモンスターが出てこないことを喧伝している)。

[2]「 リミナルスペースのなにが不気味なのか」obakeweb(2021年10月7日)、 https://obakeweb.hatenablog.com/entry/liminalspace。余談だが、本書でも紹介されている「@SpaceLiminalBot」というXアカウント(リミナルスペースな画像を精力的に発信していた)が凍結されてしまったせいで、たくさん参照していた私の記事はリンク切れだらけとなり、皮肉にもリミナルスペースみを増した。

[3] Howard (2012)によれば、多くの論者はノスタルジアを現在と過去(自分がもっとナイーヴだった時代、あるいはもっと豊かであった時代)の比較によって生じる感情として特徴づけている。ハワードはこの要件に反対し、非自発的かつ突発的に生じる「プルースト的ノスタルジア」があることを論じている。ハワードはさらに、私たちが美化された過去に対して、美化されたものだと認識しつつもノスタルジアを感じると論じている。私の考えではノスタルジアには、美化されていると知っているにもかかわらず感じられるのではなく、美化されていると知っているからこそ感じられるという側面がある。

[4] リミナルスペースを含む「インターネット美学」の概説としては松永 (2025)を参照。

参照文献

- Carroll, Noël. 1990. The Philosophy of Horror: Or, Paradoxes of the Heart. New York: Routledge. ノエル・キャロル『ホラーの哲学──フィクションと感情をめぐるパラドックス』高田敦史訳、フィルムアート社(2022年)。

- Howard, S. A. 2012. “Nostalgia.” Analysis 72 (4): 641–50.

- Windsor, Mark. 2019a. “What Is the Uncanny?” British Journal of Aesthetics 59 (1): 51–65.

- ───.2019b. “Tales of Dread.” Estetika 56 (1): 65–86.

- 松永伸司. 2025. “インターネット文化のaesthetics.”『 美術フォーラム21』 51: 83–89.

序文

-

恐怖は人類と同時に誕生した。ずっと陰に隠れて決して適応をやめず、人類と共に進化してきた。意識を持つ種として地球上に現れた黎明期から人間は、暗闇、気候、野生動物、その夜間の襲撃を、つまりは死を恐れてきた。そして死んだ後には何があるのか、あるいは何もないかもしれないということに恐怖を感じてきた。世界が進歩し社会が複雑化して新たな力学と未知の領域が増えるにつれて、新たな不安が生まれる。テクノロジー、科学、社会におけるあらゆる発見は数多くの斬新さと驚きをもたらすが、それと同じだけの疑念や存在論的な問い、新たな恐怖を引き連れてくる。人類の旅路において芸術は、常に進化と共に存在し続けてきた。詩的な証人となって、進化に問いを投げかけ昇華させることで、あらゆる恐怖を遠ざける術を提供してきた。イメージの分野では、不安をあおる象徴を操作する力が早くから知られていた。その例として、神話の空想的な描写にまでさかのぼることができるし、その後にも地獄の初期表現がある。このような衝撃的なビジョンは、容赦なく筆舌に尽くし難い恐怖を見る者に与え、神への崇拝や哲学的教訓へと導く。不安をかき立てるモチーフの使用は、目的のためでなければならず、口実が必要であった。

そして時が経ち、神話や宗教から切り離されて、恐怖をあおるイメージがそれ自体として生み出されるようになった。それが独立した一つの領域となり、現代の神話とも言えるものが数多く創作された。不思議なことに人間は、イメージによって揺さぶられ不安にさせられることを好み、奇妙なものの境界をとどまることなく押し広げる。以来、集合的無意識の総体、人間の深層心理、想像力や夢や悪夢の広がりが、その時代を象徴する比喩的なビジョンを提示し、恐怖を与える目的のためだけに探究されるようになった。こうして次々と生み出されたのが、怪物、殺人鬼、悪魔、ゾンビといった新しいキャラクターだ。その舞台はもはや古来から伝わる地獄などではなく、ゴシック様式の城、幽霊屋敷、精神病院などの多様な場所である。このような数々の革新にもかかわらず、こうした場所はほとんどが舞台装置に過ぎず、そこに潜む存在を引き立たせるための飾りのようなものであった。しかし近年新しい美学が生まれ、そこにいる主役となるべく存在を巧みに排して、例外的に舞台の場所自体に恐怖の主役を演じさせるようになった。本書で扱われるホラーは、これまでのホラーとは正反対で、過剰な演出よりも空虚さを好み、露骨な演技よりも示唆を選び、他の何よりも謎を促す。「リミナルスペース」は、昨日今日始まったものではなく、徐々にきわめて革新的で現代的な新大陸になっていった。美学的な物語の分野を切り拓き、今では当初の定義を超えて、意図的に不安を誘うビジョンという、より大きな分野へと開かれている。創造的ムーブメントのようなものが、芸術や大衆文化のあちこちへと広がりをみせ始めているのだ。人気を博してはいるが、まだ芽吹いたばかりの分野であり、語るべきことがたくさんある。この序文が一つの扉だとすれば、その扉は、すべてが不確実な世界に向かって開かれている。本書は、途方もなく不確かなことを言葉にするという、魅惑に満ちた真摯な試みであり、この世界を明らかにし、読者と共に捉えどころのない未知の迷路を旅する挑戦である。

-

バックルームにはもちろん、多種多様なクリーチャーや謎めいた組織も存在する。しかしこの神話から、迷子になるか狂気に陥るしかない無限に広がる空虚な空間に浸ることができる。ここにあるのは、虚無の恐怖に陥る迷宮の美学である。(中略)ここでまとめてみよう。まずはリミナルスペースがオンライン上で拡散され、次第にニッチな美学として定着していく。そんななか、あるリミナルな画像が4chanに投稿され、クリーピーパスタへと発展し、あまりに好評だったため同様のストーリーを集めた専用サイトが作られ、ついにはケイン・ピクセル現象が起こる。(中略)当時まだ17 歳で、3D映像制作が趣味のアマチュアの映像作家だったケイン・ピクセルは、自身のYouTubeチャンネルに『TheBackrooms (found footage)』という動画を投稿した。この動画はこれまでに5000万回以上再生されており、評価も高く大成功を収めた。

本書で言及される作品

原著者ALT236による本書の解説動画

-

ある場所を眺めていると、見方を変えただけでその顔を変える場所がいくつかある。

普段多くの人びとを迎えるこのコンコースや、誰もいないこの廊下を見てみよう。これらはリミナルスペースであり、もともと別の目的地へ移行するために設計された場所である。都市化された空間には、こうした場所が私たちの周りのいたるところにあって、ほとんど忘れかけてしまうほどである。しかしこのような場所がその文脈から切り離されたとき、その画像からは何か奇妙なものが立ちのぼってくる。言葉にできないような不安とメランコリーの間にあるものだ。

私は現実と想像との間を行き来しながら、みなさんと共に旅をすることで、こうした感覚に言葉を与えようと試みた。ブルータリズム、シュルレアリスム絵画、映画、ビデオゲーム、ギーガー、サイレントヒル、『紙葉の家』、バックルームと、縦横に旅をして、リミナル性が今日、恐怖への新たな扉を開く鍵となっている理由を探ろうしている。186ページにわたりおよそ270点の図版を収録している。

今すぐ予約注文も可能だ。ご支援に感謝し、この先をお見せするのを楽しみにしている。

(翻訳:佐野ゆか)