物語創作のバイブルとして世界中で読まれている『ストーリー ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則』は、日本でどのように読まれているのでしょうか。

テレビ番組制作会社である株式会社テレビマンユニオンのディレクター、佐藤善木さんは「『物語』創作全般にあてはまる、鋭い考察がなされてい」る点において、本書が単なるハリウッド式の脚本メソッドにとどまらない実用性と汎用性を持っていると説きます。プロの制作者としての立場から佐藤さんが本書の魅力をたっぷりと語ってくださいました。この記事を読めば、なぜ本書がいまなお大きな影響力をもっているのかがわかるはずです。

ぜひご一読ください。

(※本記事はテレビマンユニオンの広報誌『テレビマンユニオンニュース』November 10 2019 No.647に掲載された文章に一部変更を加え転載したものです)

『ストーリー』をめぐって

「物語創作のバイブル」を読む

今年の春先、当社の企画室から「ドラマ企画の活性化のために、何か講座のようなものを開けませんかねえ」と相談を受けました。活性化…と言われたって、僕自身が4年前にドキュメンタリー・ドラマ『玉音放送を作った男たち』を製作して以来、ドラマ関連の企画は実現できていないので、「ドラマの企画について、自分が何か語るのはおこがましい」と、最初は固辞しかけたのですが。少し考え直しました。

実は丁度、映画やドラマのストーリー技法に関する、大変興味深い著作が、邦訳出版されたばかりだったのです。なので僕自身の話ではなくて、その本の内容について語る…というスタンスならば、有意義な講座が開けるかも、と思ったのです。

その著作とは、門下から60人のアカデミー賞受賞者、200人ものエミー賞受賞者を輩出したとされる、アメリカのシナリオ講師、ロバート・マッキー氏の『ストーリー ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則』です。氏のセミナーの受講者にはピーター・ジャクソン(『ロード・オブ・ザ・リング』)、ポール・ハギス(『ミリオンダラー・ベイビー』)ら、錚々たる面々が名を連ねていて、文字通りのカリスマ講師といえるでしょう。

今回のテレビマンユニオンニュースでは、その講座の内容をベースに、マッキー氏の思想について紹介しようと思っています。またその前説として、僕がいかにしてマッキー氏を知るに至ったか…についても、語っていきたいと思います。

「人類の夜明け以来、われわれは人から人へとさまざまな手立てでストーリーを語り継いできた。それを効率よく呼べば『探究』ということになる。すべてのストーリーは探究の形をとる」(ロバート・マッキー)。

序章「ロバート・マッキーとの出会い」

その1 伊丹十三さんから聞かされた話

話は今から丁度30年前の1989年(平成元年)に遡ります。当時テレビマンユニオン入社3年目であった僕は、伊丹十三さんのプロデュースする、とある映画のメイキングを担当していました。伊丹さんは監督作としては『マルサの女2』と『あげまん』の間の期間で、言うまでもなく、当時の映画界を代表する巨人でした。こちらは新人同然の身でもあり、親しくお話しするようなこともなかったのですが、ある酒席で、ふとしたタイミングから、伊丹さんと二人きりで対座する機会に恵まれたのです。

せっかくの機会なので、色々と映画作りについてお話を伺ったのですが、その際伊丹さんの口から、「いまハリウッドの最新の脚本理論を研究している」という発言が出たのです。

「『それに則れば成功作が生み出せる』という、ハリウッド流の脚本構成理論を指導している人がいるんだよ。秘伝でも何でもなくて、その人のセミナーを受講すれば教えてもらえるし、本も出版されてるんだけどね」

それから2年後の1991年。僕が深夜ドラマやVシネマの演出を始めていた頃です。街の本屋で、ある書籍を目にしました。『シナリオ入門~アメリカ映画界で最も信頼されているシド・フィールドによるシナリオワークブック』(宝島社)もしかしてこれが伊丹さんの言っていた本では? と胸騒ぎがし、購入してみたところ、書かれていたのは、ハリウッドのシナリオ講師シド・フィールドによる、ストーリー工学とでもいうべき脚本構成理論でした。

「全ての(成功した)アメリカ映画のストーリーには共通した構成パラダイムがある」「それは発端、中心、結末部から成る三幕構成である」「発端部の第一幕は物語の状況設定という文脈を持ち、それはおよそ映画の冒頭から30分間描かれる」「中心部の第二幕は(登場人物の)葛藤という文脈を持ち、およそ映画の90分まで描かれる」云々…

いわばハリウッド的な映画構成の「フォーマット」を解説したもので、まさしく伊丹さんの言っているとおりの内容でした。興味があったので『羊たちの沈黙』や『ジョーズ』『E・T・』『ダイ・ハード』といった作品を分析してみたところ、実際にフィールドの云う構成パターンどおりに作られていることもわかり、それにも驚かされました(1993年のテレビマンユニオンニュースで、詳細を掲載しております)。

フィールド流の脚本術は、大変な刺激になりましたが、一方で問題点もありました。「ハリウッドのやり方はわかるとして、でも映画作り、脚本作りって、それが全てじゃないよね」とか、「ハリウッドのやり方が一番いいわけでもないし」と突っ込まれると、返す言葉がなかった点です。

非常に具体的で実践的ではあったのですが、分析の対象が限定されているがゆえの狭さ、応用の効きにくさがあったことは確かなのです。

その2 『アダプテーション』

時は流れ、12年後の2003年。縁があって、幾つかの劇場映画やドラマの脚本作りに関わっていた頃です。監督スパイク・ジョーンズ&脚本チャーリー・カウフマン(『マルコヴィッチの穴』のコンビ)による映画『アダプテーション』を観に行きました。その中で、ニコラス・ケイジ演じる脚本家が、「ハリウッド的でない」脚本を目指しつつも行き詰まり、ある有名シナリオ講師のシナリオセミナーに参加する、というシーンがあったのです。

ケイジは壇上の講師に「淡々と進んでいくだけのストーリーはどうですか? 登場人物は何を悟るでもなく、ただ悩み、解決も見ない。現実的な映画です」と尋ねる。すると講師は「まず、そのような映画は観客が退屈する」と言い、続いて、ケイジを叱り飛ばしたのです。

「次に、現実は淡々としている? 頭がおかしいのと違うか? 世界では毎日人が殺されている。虐殺、戦争、崩壊が起き、命がけで人を救う者もいる。愛を見つける者、失う者、女のために親友を裏切る男たちで満ち溢れている。それが現実というものだ。それが見えぬなら、お前には何一つ人生が分かっていないのだ! そんな奴の映画で、私の貴重な2時間を潰せるか!」

叱責されたケイジはカルチャーショックを受け、それ以来すっかりその講師の信者になってしまうのですが(苦笑)観ていた僕の方も、相当のインパクトを覚えました。「ハリウッドのやり方が全てじゃないよね?」という問いに対する直接的なアンサーを、聞かされた気がしたからです。

上映後、パンフレットで確認したところ、そのシナリオ講師は実在の人物でした(映画では俳優が演じていましたが)。名前はロバート・マッキー。1980年代に、シド・フィールドに続いて登場し、彼と並び「全米のカリスマ脚本講師」と言われている人物でした。時期的に見て、伊丹さんの言っていたのが、シド・フィールドではなくマッキー氏である可能性もありました。

それを確かめるためにも著作を読みたかったのですが、残念ながら、マッキー氏の本は日本では全く邦訳出版されず、そんな機会もないままに年月が流れて行きました。15年後の2018年暮れ。ドラマの企画募集があり、原作となる小説を探すため、新宿の書店を訪ねました。小説のコーナーの隣に、映画書籍のコーナーもあり、ふとそこをのぞいてみると、平置きに一冊の本がありました。

『ストーリー ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則』。

帯には「物語創作のバイブル誕生!」「ハリウッド関係者が全員読んでいるストーリーテリングの必読書」という惹句が踊り。おいおい、ここで来たのかよ…と、僕は思わず、失笑してしまいました。伊丹さんから話を聞いたのが、僕の28歳の時。いま58歳ですからね。遅きに失した感ありありです。

それにしても何故今になってマッキー氏の著作が邦訳されたのか、という疑問もあり、少し調べてみると、氏の影響力が以前にも増して、世界規模に拡大していることがわかったのです(これについては、最後の方で書きます)。ということで、やっぱり気になって読んでみました。すると、これがやはり、相当に偉大な著作であったのです。

確かにハリウッド映画のストーリー構成を中心に書かれてはいますが、それ以外の全映画作品も対象とされていること。そして映画のみならず、「物語」創作全般にあてはまる、鋭い考察がなされていたところが、素晴らしかったのです。

というわけで、ここからは『ストーリー』の中から、マッキー氏の思想について紹介していきましょう。勿論、全500ページにわたる著作の、全ての内容を語るのは無理なので、脚本の実践論などは省き、先ほど書いたマッキー氏の「物語論」や「全映画の包括的分析論」を中心に、書かせていただきます。

第一章「ストーリーとは何か」

その1 ストーリーとは生きるための素養である

本の表題に掲げられているとおり、マッキー氏は「ストーリー=物語」というものを、映画作りの最も重要な要素としてとらえています。

「すぐれたストーリーはすぐれた映画になる可能性があるが、ひどいストーリーからはひどい映画がほぼまちがいなく生まれる。この基本がわかっていない査読者は解雇されても仕方がない」(P30)

勿論シド・フィールドだって、ストーリーという要素を最重視していたので、その点においては変わるところはないのですが。大きく違っているのはマッキー氏が、「何故我々がストーリーを求めるのか」「(そもそも)ストーリーとは何か」という本質論を語っている点です。

マッキー氏はまず「ストーリーとは生きるための素養である」という、批評家ケネス・バークの言葉を引用します。古来人間が多くの物語を紡いできたのは、「(自分以外の他者の)さまざまな生き方のパターンをきわめて個人的、感情的な体験として味わい、そこから人生の知恵を学びたい」と強く感じているからだと語り、それは今日の映画においても変わらないと言います。

勿論、人生の知恵を学ぶという点においては様々な学問もありますが、それらのものが理性に訴えるのに対し、ストーリーは見る者の感情を強く揺さぶる点、伝わりやすさがあると、マッキー氏は語ります。

その一方でマッキー氏は、ストーリーとは単に感情に訴えるだけのものではない、ということも指摘しています。何故ならそこには「意味づけ」という、理性的な要素が加えられているからだと。

「すぐれたストーリーは人生からは得られないものを与えてくれる。それは、意味のある感情体験である。人生において、経験が意味を持つのは、後日振り返ったときである。芸術では、経験した瞬間に意味を持つ」(P138)

たとえば実人生で、失恋や死別などの経験をしたとして、その経験にどんな意味があるか、その場でわかる人はいないでしょう。それは時を経たのちになって、初めて見えてくるものなのです。しかしストーリーとは、人の経験と、その意味づけを、一つの作品の中で、同時に描くものなのですね(愛する男性との別れの経験。その後様々なことを経て、彼との別離にも、何かの意味があったと思えるようになる、までを一連で描く)。

「人生が感情から意味を切り離すものであるのに対して、芸術はその二つを結びつける。ストーリーは、こうした神秘の瞬間を意のままに作り出すことができる」(P138)

いわば経験とその意味づけ、感情的なものと理性的なものを融合させたものがストーリーであり、だからそこには映画の芸術性が凝縮しているのだと、マッキー氏は言うわけです。(逆に言うと、ただただ感情が羅列されるだけのストーリーでは、駄目だということですが…)。

その2 ストーリーと人物描写は一体である

あらゆる劇作において「ストーリーと登場人物の描写と、どちらが重要か」という論争があるのですが、マッキー氏はこれを「空疎な議論だ」として斥けています。

「構成と登場人物のどちらが重要かという問いには意味がない。というのも、構成が登場人物を形作り、登場人物が構成を形作るからだ。このふたつは等しいものであり、どちらが重要ということはない。それでも、いまだに議論がやまないのは、作中人物のふたつの重要な側面―実像と性格描写のちがい―について、広く混同が見られるからだ」(P125)

マッキー氏は、その人間の持つ表面的な性格(の描写)の下に隠された真の姿――実像――を明かしていくのが、本当の人物描写だと言うのです。そのためには、その人物を追いつめていく必要があると、氏は語ります。

「人間の実像は、緊迫した状況でおこなう数々の選択によって明らかとなる―重圧がかかるほど、深い部分が明らかになり、おこなう選択はその人物の本質に迫るものとなる」(P126)

たとえば人々から尊敬を受ける、温厚で紳士的な大学教授がいたとして。その彼が、ハイウェイでスクールバスが炎上しているのを見たら? その時彼は、勇敢な行動が取れるだろうか? あるいは彼が、妻から突然離婚を宣告されたら? 突然教授職を解任されたら? その時彼は温厚でいられるか? さらに教室に突然ゾンビが現われたら? 彼は、学生を置いて逃げ出さずにいられるか?

というように、ある出来事を起こし、緊迫した状況を与えることによって、その人物の本性を浮かび上がらせていくのが、真の人物描写だと言うわけです。従って「ストーリーと人物描写は一体だ」ということになるわけです。

その3 ストーリーとは性格や価値観の変化である

勿論、登場人物の本性が明かされたらそこで終わり、ということではありません。脇役ならそれもありですが、主人公の場合は、醜い本性が露になったとしても、そこで立ち止まらずに、改善に動き出すはずです(メロスが挫けても、再び走り出すように)。それこそが「ストーリーの形成」となるのです。

ここで大事なことは、ストーリーと人物描写との連動性を忘れないことだと、マッキー氏は指摘します。

「すぐれた作品では、登場人物の実像が明らかにされるだけでなく、物語が進むに連れて、よい方向であれ悪い方向であれ、内面の性質が変化していく」(P129)

出来事を良い方向に進めるうち、彼の内面も良い性質に変化していく(あるいは、彼の内面が変化したことで、出来事が良い方向に進んでいく)。その逆に、出来事の負の連鎖が、彼の内面を歪めていく…といったようにです。

前者で云えば、仕事第一で家庭を顧みなかった男が、妻に去られ、家事と育児に対処するうち、新しい価値観に目覚めていく『クレイマー、クレイマー』。後者で云えば『ジョーカー』。名作と呼ばれる作品では確かに、ストーリーと共に、主人公の性格や価値観自体の変化が描かれているのです。

「ストーリー主義」というと、やたら「派手な事件、イベントを起こすこと」だと誤解されがちですが、本当のストーリー主義とは、こういうことを云うんでしょう。

マッキー氏は「ストーリーの冒頭における主人公の人生の価値と、結末における価値とを比べたとき、最初の状況から最後の状況へと大きな弧が描かれている必要がある」(P57)と言い、これを映画の弧=「アーク」と呼んでいます(後に詳しく述べますが、このアークに基づくプロットこそが、古典的で王道的なストーリー設計ということになります)。

以前僕は、押井守監督から『あしたのジョー』を例に、「ストーリーとドラマは別だ」という話を聞かされたことがあります。

「少年院の不良少年がボクシングを学び、ライバルとの戦いを経て世界王者に挑戦するというのは『ストーリー』。その過程で、彼が高貴なる内面性を獲得していく様が『ドラマ』である」と。

今にして思えば、この話はマッキー氏の話と共通していますね。

世界王者に挑戦する物語は数あれど、「俺ァボクシングなんざどうだっていいんだ。拳キチ親父をだまくらかして、その日暮らしの銭を掠め取れればな」とうそぶいていた不良少年が、「頼むよおっちゃん。俺はまだ、真っ白に燃え尽きちゃいないんだ…」と語るまで内面性が変貌していく作品はないし、それこそが『あしたのジョー』の魅力ですしね(余談ですが)。

その4 ストーリーで最も重要なのは「葛藤」の表現

マッキー氏は「ストーリーにおいては、葛藤なしには何も進まない」(P255)と語り、それこそが最も重要な要素であると指摘しています。それには二つの理由があるそうですが、一つめは比較的単純で、観客の興味をひきつけるためです。

「思考と感情が葛藤に引きつけられているかぎり、観客は時間を気にせずにストーリーを旅することができる」(P255)

登場人物の身に切実な葛藤が起きれば、観客は我を忘れてストーリーに没入していく、というのは当たり前の話ですが、真理でもあるでしょう。

これについてマッキー氏は、面白い例を出しています。

「ラブストーリーを書くときにいちばんの問題となるのは『ふたりを邪魔するものは何か』ということだ(中略)。ふたりの人間が出会い、恋に落ち、結婚して家庭を持ち、死がふたりを分かつまで支え合う……これ以上退屈な話があるだろうか」(P119)。

要するにラブストーリーといっても、その実態は「邪魔者との対立、葛藤の物語」だろうと、マッキー氏は看破しているわけです。古典作品ならば「娘の両親」「三角関係」、現代の作品であれば「難病」「文化の違い」、それに「死別」(『ゴースト/ニューヨークの幻』)。葛藤や障害を乗り越えて得られる「愛」でなければ、観客は満足するはずはないと、言うわけですね。

二つめはもっと次元の高い話で、表現の本質論であり、人生論でもある指摘です。少し難しいですが、引用してみます。

「ストーリーは人生の隠喩であり、生きるとは、永久につづくかに見える対立や葛藤と付き合いつづけることだ。ジャン=ポール・サルトルが述べたとおり、現実の本質は欠乏であり、時空を問わず不足が解消されることはない。この世界にじゅうぶんと呼べるものなど何もない。食料も、愛情も、正義も、そして時間も、満ち足りてはいない」(P255)

サルトルの話は、この世界にはそうしたものが(物量的に)足りていない、という指摘ではなくて、「人間は常に自分の足りないものを追い求める存在なので、いつまでたっても欠乏(感)が解消されることはない」という意味にとるべきと思います。

食料が足りない時は食料を求め、それが満たされれば愛情の不足を嘆き、それが満たされたとしても、今度は人生の寿命の短さを嘆く…というようにです。従って葛藤は人間にとって不可避であり、そこから目を背けて良い作品を作ることはできないと、マッキー氏は言うわけです。

「人生とは、愛や自尊心を見つけられるか、内面の混沌に平穏をもたらせるか、あるいは、巨大な社会に偏在する不平等や去り行く時間についての究極の問いを投げかけることだ。人生は葛藤に満ちている。それが本来の姿だ。脚本家は、その苦闘をどこでどのように配置するかを決めなくてはならない」(P257)

序章で紹介した、映画『アダプテーション』のセリフは、マッキー氏のこうした思想から取られているのでしょう。人の現実が一見、淡々と見えていたとしても、その奥には常に葛藤が潜んでいる。それに気づかず、抉り出そうともしない輩には、脚本を書く資格がないと、マッキー氏は思っているのでしょうね。

ただマッキー氏は、葛藤には社会的な葛藤から、恋人など対人関係にまつわる葛藤、「生きる意味を問う」などの内的な葛藤まで、様々なレベルがあり、そのいずれにも優劣がないことも、指摘しています。つまり、必ずしも「劇的な大きな葛藤を起こせ」という意味ではないことは、留意しておく必要はあると思います。

その5 ストーリーは観客との戦いか

これは少し余談になりますが、マッキー氏の観客論が独特なので、紹介しておきましょう。マッキー氏はストーリーを設計する時、観客という要素は大変な重みを持つと語っています。

「観客は驚くほど感受性が豊かであるだけでなく、照明の落とされた映画館や劇場に腰を据えるや、IQが25も跳ねあがる。映画を観ていると、スクリーンに映っている物事をじれったく感じることはないだろうか。あるいは、登場人物が実際に動くよりも先に何をするか予想がついたり、かなり前に結末がわかったりしないだろうか。観客はただ頭がよいどころか、ほとんどの映画よりも賢明だ」(P17)

IQが25も跳ねあがる、という表現が言い得て妙ですよね。映画にノッてくると、その分頭も冴えて、どんどん先が読めるようになるというのは、経験上も納得できます。

そう言われて気づいたことがあります。実際のところ映画やドラマの魅力は、ストーリーが全てというわけではありません。セリフの魅力もあり、映像の魅力も、アクションの魅力もあります。

しかしながら、我々が作品を見ながら想像するのは、多くはストーリーに関することなんですね。「この人は今、どんな感情だろう」と画面を見ながら想像し、そこから「この人はこれからどうするだろう」とか「この先の展開はこうなるだろう」と予想するのが普通で、「この次はこんな映像が来るだろう」とか予想することは、基本的にありません。描かれた映像やセリフに対する評価はしますが、基本的に受身なのです。でもストーリーだけは、観客の方でも先の展開を、自分の頭で「組み立てて」いくわけです。

要はストーリーという分野だけは、作り手と観客の想像力の「ガチンコ」勝負になるわけで、考えてみるとこれは恐ろしい話ではあります。マッキー氏も「脚本家にできることは、自分が習得した技巧を余すところなく使い、集中した観客の鋭い知覚の一歩先を行くことだけだ」(P18)と語っています。監督もまた、そのストーリーを確からしく見せ、その世界に引き込むため、あらゆる技巧を駆使しなければならないでしょう。そういう意味でも、ストーリーという要素は、映画やドラマ作りの、最も重要な要素なのかも知れません。

第二章「ストーリーの設計パターン」

その1 ストーリー・トライアングルとは

こういったストーリーにまつわる本質論を語った上で、マッキー氏はストーリーの設計パターン(のバリエーション)について、語って行きます。

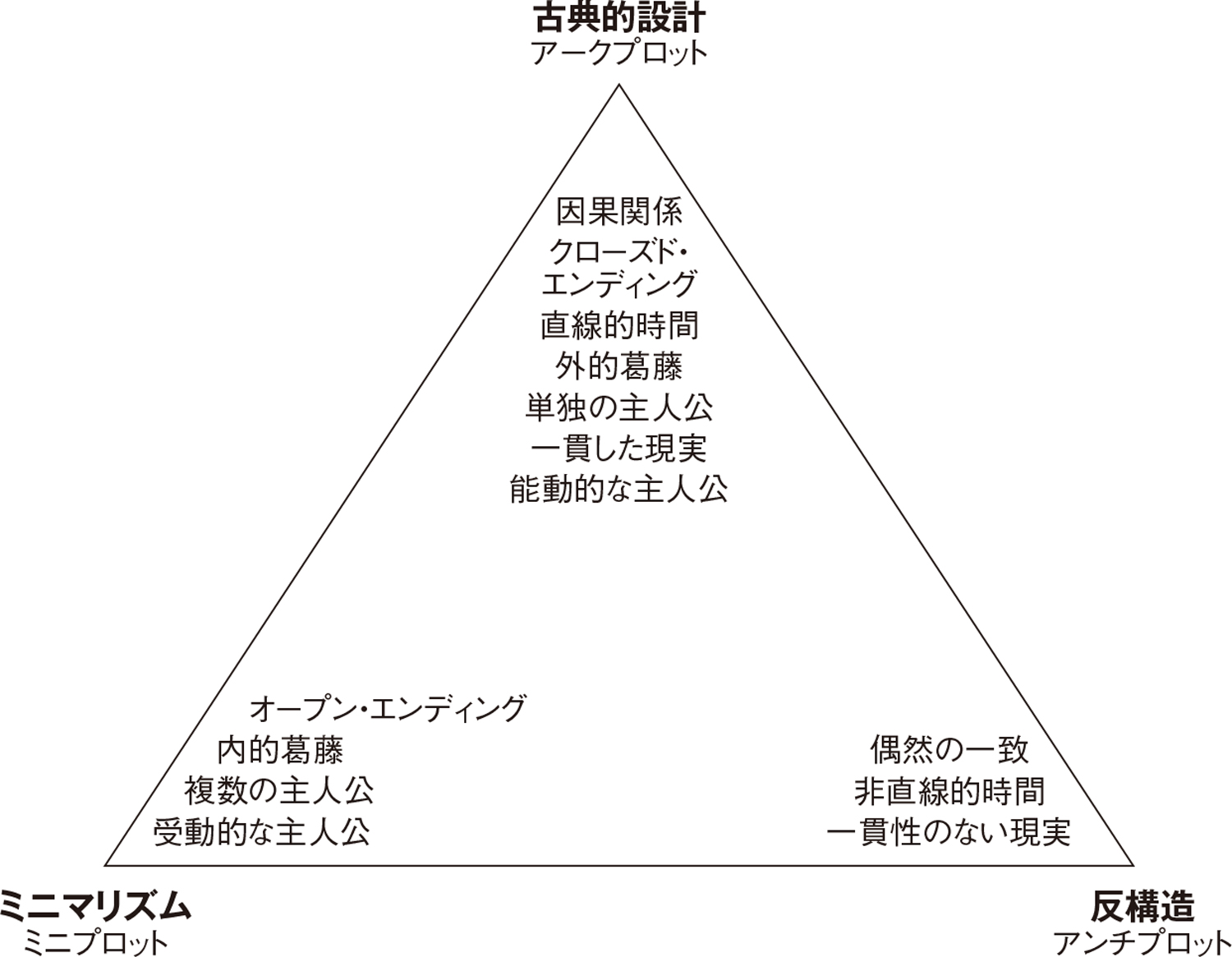

「ストーリーを設計するパターンはあまりにも多いが、無限というわけではない。この技巧の極点を結ぶと、さまざまな型を内包する三角形が生まれ、ストーリーの宇宙を図式化できる。この三角形のなかに脚本家の宇宙論がすべて含まれ、現実や生き方についてのあらゆるとらえ方がそろっている」(P60)

驚くべきことに、マッキー氏はその「ストーリー・トライアングル」と呼ばれる三角形の図式の中に(下図参照)、ハリウッドのみならず、全ての映画のストーリーは収納可能だと語っているのです(この点がハリウッド式一辺倒だったシド・フィールドと違っています)。

ストーリー・トライアングルの最上部にあるのは、「古典的設計」、古代から現代ハリウッドまで脈々と受け継がれてきた、王道のストーリー設計です。

「能動的な主人公がみずからの欲求を達成するために、おもに外的な敵対勢力と戦う。ストーリーは連続した時間に沿って、因果関係の明確な矛盾のない架空の現実の中で展開する」(P60)

概ね単独主人公で、その主人公が何らかの目的で行動を始め、様々な葛藤、困難を経て、望むものを得て(あるいは失って)、その結果新たな価値観を得る…という、前に述べた「映画の弧=アーク」に則ったストーリー設計で、アークプロットという別名が与えられています。

最近の例で云えば、人種的偏見を持っていた男が、黒人歌手の運転手を務めるうち、深い友情と尊敬を覚え、偏見を捨てて行く『グリーンブック』は、古典的なアークプロットと云えるでしょうし、前にもあげた『ジョーカー』は、主人公が闇に墜ちていく、下降型のアークプロットでしょう。

しかしマッキー氏は、このアークプロットがストーリーテリングの至高の形ではないと言い、三角形の左下に「ミニマリズム」に基づくミニプロット、というパターンを配置します。

「ミニマリズムの場合、その名のとおり、脚本家は古典的設計の各要素からはじめて、それを最小限にしていく――アークプロットならではの特徴を縮めたり押し固めたり、切りつめたり刈りこんだりする。こうしたミニマリズムのさまざまな具体例を、わたしは『ミニプロット』と呼ぶ」(P61)

アークプロットが、大きなストーリー曲線を描くものだとしたら、これはその曲線を(何らかのやり方で)小さくした、「小さなストーリー」という風に解釈したら良いのでしょうかね。

マッキー氏は幾つかの具体例を挙げています。

① 外的な葛藤(社会との戦い、敵との戦い、人間関係の悩み)より、主人公の内面の葛藤(生きる意味、自己否定からの脱却など)に焦点を当てた作品。

② 主人公が受け身的で、周囲で起こる事件にも傍観者的である作品。

③ ある時代、ある街、ある集団の中で生きる、多数の人物を同時並列的に描いた作品。

①②は、主人公が大きくストーリーを動かさない(従って映画全体のストーリー曲線も小さくなる)という意味での「小さなストーリー」、③は、主人公が複数いて、ストーリーが分割されている、という意味での「小さなストーリー」と考えられるでしょうか。

これも最近の例で云えば、事故で子供を失い、心を閉ざしてしまった主人公が、少しずつ過去を乗り越えていこうとする『マンチェスター・バイ・ザ・シー』は①、激動の時代のメキシコを生きた一人の家政婦を、然しながらあくまでも静かに描写した『ROMA』は②、1960年代末のハリウッドを、レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピットらが演じる複数の主人公で描いた『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は③の色彩が強いと云えるのではないでしょうかね(ちなみに主人公が複数いても、全員が共通の目標を持って共闘したり、争ったりして、ストーリーラインを共有する場合は、アークプロットとみなされるそうです)。

マッキー氏自身は、ミニプロット的作品として『赤い砂漠』(64)『野いちご』(57)『パリ、テキサス』(84)『サクリファイス』(86)『ファイブ・イージー・ピーセス』(70)『ショート・カッツ』(93)『テンダー・マーシー』(83)と云った作品をあげています。

パッと見ても、「アート的」と呼ばれる作品が多いですよね。大きな出来事、大きなストーリーを追いかけず、その分、細部の描写を充実させ、芸術性や文学性、リアリティを高めた作品、とも云えるのかも知れません(各シーンが長めで、全体のシーン数が少なくなる傾向もあるでしょう)。

ただストーリー性は優先されてはいないが、ゼロではなくて、きちんと機能している点も、マッキー氏は指摘しています。たとえそれが小さな変化だとしても、映画の冒頭と結末で何かが変わって行く点では、アークプロットと同じと云うことです。最後にマッキー氏は、ストーリー・トライアングルの右下に「反構造」型のアンチプロットなるものを配しています。

「この反構造型のプロットは、(ミニプロットのように)古典的要素を減らすというよりその逆を行き、伝統的な形に抗することで、形式的な原則という考えそのものの弱点を突き、おそらくは揶揄しようとしている」(P62)

要はかつてのヌーベルヴァーグに代表される、既成の映画作りの原則そのものを破壊した作品ですね。物語の時間軸が前後していたり、混乱していたり(アラン・レネの諸作品)、何が現実かわからなくなる不条理劇(ブニュエル作品)や、いわゆるメタ映画(ゴダール作品)のことを指しています。

こうしてストーリーの三角形を解説してきたマッキー氏ですが、一方でこうした形式上の対比や相違は厳密なものではなく、実際の作品は、それぞれの属性を兼ねている場合が多いことも、指摘しています。言われてみれば、是枝裕和の『万引き家族』や『そして父になる』なども、家族各々の物語が描かれるミニプロット性と、その中で主人公(的人物)の価値観が変容していくアークプロット性が兼ねられているようにも思えます。

マッキー氏が指摘している例でいうと、『バートン・フィンク』は、「三角形の、三つの極それぞれの性格を併せ持ち、三角形の中央に位置づけられる」作品だそうです。

若い劇作家が、ハリウッドで名を成そうとするところから、ストーリーがはじまる――アークプロット。だが彼は創作の壁にぶち当たって、内的な葛藤にまみれる――ミニプロット。それは幻覚を生み、観客からは何が現実で空想か、わからなくなっていく――アンチプロット。といった具合にです(それでいうと、あの『新世紀エヴァンゲリオン』も、敵との戦い、主人公の異常なまでの内的葛藤、最後は心象世界に入り込んで、訳がわからなくなる…と、同じ構造を持っている気がしますが)。

いずれにしてもこうして、ハリウッドのみならず、全ての映画作品のストーリー設計パターンを、包括的に論じた例はあまりないと思うので、画期的な分析だとは思います。

ちなみにマッキー氏は「このことは作品の良しあしとは全く関係ない」と前置きしながら、次のように語っています。

「ストーリー設計がアークプロットから遠ざかり、ミニプロット、アンチプロットへ向かうにつれて、観客の数は減っていく」(P80)

その理由としてマッキー氏は、古来人間が、古典的設計のストーリーを用いて、自分の経験や記憶を語ってきたことを挙げています。物事を明確な因果関係で結んで説明していくことに、我々は慣れている。ミニマリズムや反構造に基づいて思考する人は(芸術的資質の高い人だとは思いますが)、あまりいないのだと指摘しています。

「古典的設計のストーリーは時間、空間、因果関係にまつわる人間の知覚の型を明示し、そこからはずれると人は反発を覚える」(P81)

なので脚本家は、ミニマリズム的作品に伴うリスクについては、理解しておいた方が良いと云うことです。

その2 ハリウッド映画対芸術映画~理想の脚本とは

これまで語ってきたのは、ストーリーの設計パターンによる分類なのですが、マッキー氏はこれとは別に、ストーリーがハッピーエンドに向かうか、悲劇に向かうか…という志向の違いで、いわゆるところの「ハリウッド映画」と、ヨーロッパ的な「芸術映画」との対比があることを指摘しています。

娯楽志向対芸術志向…と言ってしまうと簡単なのですが、その根底にあるのは、アメリカとヨーロッパ。新大陸に渡った人々と旧大陸に残った人々との、人生観の違いではないかと、マッキー氏は指摘しています。

「ハリウッドの作り手は、人生は変わりうる――それもよいほうへ――とあまりに楽観的に考えがちだ。それゆえ、この考えを具体化するためにアークプロットに頼り、ハッピーエンドにする確率が高い。非ハリウッド映画の作り手の場合、変化についてはあまりに悲観的で、人生が大きく変わっても実態は変わらず、ややもすると苦しむ羽目になると考える傾向がある」(P78)

いわゆる自己啓発本の多くがアメリカ発であるように、アメリカ人に「良き変化による成功」譚を好む傾向が(映画に限らず)あるのは確かでしょう。一方ヨーロッパでは、歴史的経緯から、社会的変化もまた新しい混沌を生み、出口はないと考える人も多い。そうした傾向が、ストーリーに対する姿勢に反映しているのではと、マッキー氏は分析しています。

「ストーリーに対する姿勢は二極化した。ハリウッドの素朴な(よい方向への変化に無邪気にこだわる)楽観主義に対して、『芸術映画』の素朴な(人間の状況は悪いか停滞していると無邪気に決めつける)悲観主義がある(中略)真実はつねにその中間のどこかにある」(P78)

マッキー氏自身は、楽観と悲観、どちらか一方ではなく、その両方を含んだ二面性のある作品こそが、最も難度が高く、価値も高い作品だと考えているようです。

「楽観と悲観が人生の両端にあることをだれもが知っている。人生は明るく希望に満ちた日ばかりではなく、泥にまみれた失意の日ばかりでもない。その両方だ。最悪の経験からも何かしら学べるものがあり、豊かな経験のためには大きな代償を払う必要がある(中略)。二面的でアイロニーに満ちた結末のストーリーは、長く心に残り、世界のどこでも受け入れられ、観客から最大の愛と敬意を勝ちとることができる」(P158)

マッキー氏は『クレイマー、クレイマー』や『愛と追憶の日々』(主人公はかつて望んでいたものを失ったり、捨て去ったりするが、そのことによって新たなものや価値観を得る)、『アニー・ホール』や『マンハッタン』(愛とは喜びと苦しみの両方であるが、それでも人は愛を求めて行く)、そして『ディア・ハンター』、『普通の人々』、『レインマン』などの作品をその例として挙げ、「この種の映画はアカデミー賞を獲得しやすい」と、総括しています。

その3 これからのストーリー設計

まだまだマッキー氏の思想について語るべきことは膨大にあるのですが、枚数の関係もありますし、興味のある方は著作を読んでいただくことにして、僕なりの感想を書いて、締めさせていただきましょう。マッキー氏の「ストーリー・トライアングル」を見ていて、少し思ったことがあるのです。

確かにいわゆるアークプロットが、最も商業性が高いのは事実でしょう。然しながら、最近若い観客、視聴者にウケている作品というのは、単なるアークプロットではなく、そこにミニマリズム(ミニプロット)やアンチプロット的な要素を入れた、いわばハイブリッド的な作品が多いのではないかと。

『新世紀エヴァンゲリオン』もそうでしたが、庵野秀明氏の『シン・ゴジラ』は、対ゴジラ戦という大ストーリーと、それを語る必要以上に過剰に詰め込まれた、集団劇的ディティールが共存している作品でした。さらにビジュアル面では、黙示録的な幻視性、幻想性も描かれていました(東京壊滅の場面など)。

また新海誠監督の『君の名は。』、『天気の子』も、隕石接近や気候変動という大きな背景設定がありつつ、それ以上に登場人物の心象描写や細部の美術に、力点を感じる作品でした。

テレビドラマでいうと『3年A組――今日から皆さんは、人質です』は、毎回教師に人質にされた生徒のミニストーリーが描かれ、その積み重ねによって、(教師の真意など)ストーリーの全体像が見えてくるという、ミニプロットとアークプロットを組み合わせたような作品でした。

またアメリカのテレビドラマ『THIS IS US』は、過去と現在のエピソードを行き来しつつ、三人の兄妹を描くという、難度の高い構成ながら、全米で大ヒットの作品になっているそうです。

映画やテレビドラマが量産され、多くのストーリーが猛烈なスピードで消費され、語られつくしている昨今。作品に個性を与えるためには、古典的王道的なストーリーに、何かしらの工夫、ひねりを加えていく必要があるのかも知れません。逆に、いわゆる「作家性の強い監督、脚本家」たちが、古典的なストーリー設計をうまく活用することで、広い大衆性を獲得していくという、そういう時代になっている…とも云えるでしょうか。そういったことを考える上でも、あの「ストーリー・トライアング」は、とても有効であると、思っています。

終章 結びに代えて

結局、伊丹十三さんが言っていたのがシド・フィールドだったのか、それともロバート・マッキーであったのかは、よくわからないままなのですが、ただ、『マルサの女』のようなストーリー性の高い作品も、それ以前には『タンポポ』のような、ミニマリズム的な作品も手がけていた伊丹さんなら、(両方読んだとしたら)マッキー氏の方に、より深みや面白味を感じたのではないかなあと、それだけは思います。

マッキー氏の言葉自体が、表現として奥行きがありますしね。

『エンターテインメント(楽しませる)』とは、知性と感情が満たされる結末まで、ストーリーという儀式にどっぷりと浸からせることだ」(P22)

「ストーリーというオーケストラのあらゆる楽器を鳴らすことができなければ、古い曲を口ずさむしかない」(P20)

こうした、切れ味がよくて詩的でもある言葉表現自体が、インスピレーションの源泉になるような気がいたしますね。

最後に一つ。実は現在、ロバート・マッキー氏の影響は、映画テレビ業界にはとどまらないものになっているのです。というのもマッキー氏は、ビジネスや宣伝、広告の分野に、物語的なストーリー・テリングの手法を応用するという「ストーリーノミクス」理論を提唱しているからです。

「人を説得するための強力な方法は、ある考えを一つの感情に結びつけることです。その最良の方法は、人の心に訴える物語を語ることです」(「ストーリーが人の心を動かす」より)

実際、マイクロソフトやナイキ、ペプシコーラ、メルセデス・ベンツといった大企業が、マッキー氏のノウハウを取り入れて、広告戦略を展開しているというのですから、少々驚きますね。「ストーリー」は、映画、ドラマにとどまらず、時代そのものの大きな潮流になっているのかも知れません。

そう云った視点で、もう一回この特集を読み直してみるのも、一興かと存じます。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。