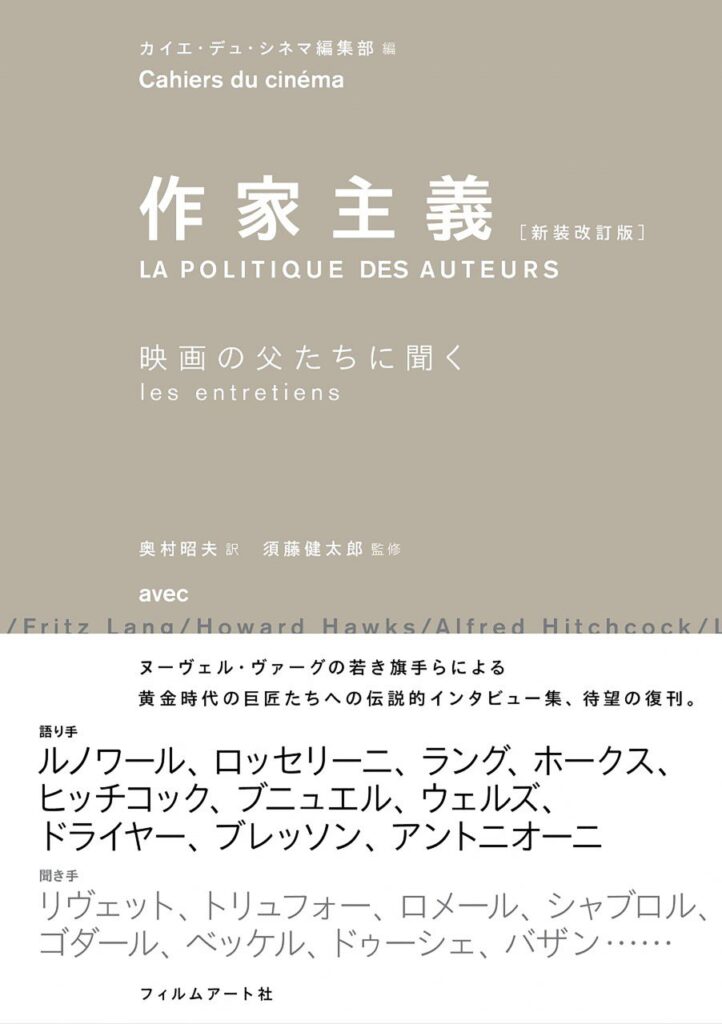

『作家主義[新装改訂版] 映画の父たちに聞く』が2022年4月12日に刊行されました。本書は、まだ映画監督ではなかったエリック・ロメール(モーリス・シェレール)、ジャック・リヴェット、フランソワ・トリュフォーらヌーヴェル・ヴァーグの作家たちが、映画の黄金時代を築いたジャン・ルノワール、ロベルト・ロッセリーニ、ハワード・ホークスといった巨匠たちに迫るインタビュー集となっています。

今回は映画評論家セルジュ・ダネーによる序文「結局」の冒頭を公開します。1985年に刊行されたリブロポート版(邦題は「結局のところ」)では抄訳だったこちらのテキストは、今回の新装改訂版では全訳を収録。加えて、「結局」の全訳と新装改訂版の監修を担当した映画批評家の須藤健太郎さんによる解説も収録しています。映画史を学ぶうえで欠かすことのできない貴重な資料として、現代に至るまでたくさんの映画作家、批評家に多大な影響を与えてきた本書。約40年ぶりの復刊となるこの機会に、ぜひお手にとってみてください。

結局

セルジュ・ダネー(須藤健太郎 訳)

ヌーヴェル・ヴァーグの世代は運がよかった。敵を作ることができたし、それに長いこと敵を手放さなかった。敵がいるというのは特権で、だれもがそれに恵まれるわけではない。たとえば次の世代には敵はいなかったし、ある意味では敵がいればいいのにとかれらはずっと思うことになる。ヌーヴェル・ヴァーグはのしあがっては押しかえされ、罵詈雑言を吐いては嫌われ、法を打ち立てては追われる身となった。ヌーヴェル・ヴァーグが成り上がりを目指す空疎な圧力団体にすぎなかったとしても、そんなものならたちまち消え去ってしまったことだろう。実際、かれらは時間を十分に使うことができたのだった。まず、一九五三年以来、アンドレ・バザンの黄表紙〈カイエ〉の誌面で繰り広げられた七年におよぶ考察の時間があり、映画に関するある種の考えを練り上げた*1。そしてその後、四半世紀にわたって、その考えを現実の試練にかけてきた*2。だから、今ゴダールやトリュフォーやリヴェットが映画──かれら自身の映画とかれらが範を仰いだ映画──について語るのを聞くのがこんなにも楽しいのは偶然ではない。かれらは映画作家になっても批評家でありつづけたし、それが容易になされたのは、かれらは批評家でありながら、すでに映画作家として語っていたからだ。

したがって、のちに世界各地で通例となっていったのは、はじめはフランスで例外だったことだ。ヌーヴェル・ヴァーグとは、映画史上はじめてシネフィルが映画作家になった世代である。一九五〇年代のフランス映画産業の状況からすると、映画を学ぶ現場はひとつではないと若者が考えるのは必然だった。助監督をやりながら学ぶのはいちばん時間がかかり、頭を悪くするばかりだった。シネマテークに通うのは偶像破壊的であると同時に敬虔であり、偏狭であると同時に寛大で、やる価値があった。

〈カイエ・デュ・シネマ〉──一九六四年までのまだ黄表紙だった時代──の熱心な読者になった者には、若手急進派といわゆる「フランス的な良質さ」とが対立した大きな闘いがおこったばかりにみえた*3。その闘いでは、だれもが多かれ少なかれ冷静さを失っていた。だが〈カイエ〉の人々が勝ったといっても、それは映画に対するかれらの考えや趣味や「作家主義」と名付けられた兵器が認められたからというより──それはもっと後の話だ──、ある特定の映画作家たち──ただある特定の映画作家だけ──を敬愛することは自分たちの映画を作る弊害にはならず、むしろその反対に一気に作らせてしまうのだと「カメラの背後」にまわって証明したからである。自分たちの映画とは、もちろん作家の映画ということだ。試しに反対推論をしてみるが、一九六〇年にルネ・クレールに熱狂した若者がいたとして、その若者がその熱狂からまさにそのとき映画作家になるために必要なエネルギーを引き出すことはなかっただろう。ここに時代が現れている。

この世代はまた別の幸運にも恵まれた。われこそ正義の味方と思い込んでいたのだ。映画史といえば、既存の価値基準をともなった、サドゥールとミトリが語った映画史だったが、その映画史には公平さが欠けていて、偏見や欠落やいい加減さにみちていた*4。アンリ・ラングロワのおかげで、発見し再発見すべきもの、評価し再評価すべきものが毎晩あった*5。「第七芸術」のパンテオンはまだ記念碑ではなく、映画に没頭するのは前もって抵抗なく受け入れられるようなものではなかった。先行世代──バザンとシネクラブ運動の世代──の使命は、映画なるものをただひとつの歴史としてとりもどすことにあった*6。冷戦の雰囲気のなかで必要だったのは、アメリカ映画の名誉を回復すること、イタリアのネオレアリズモを主要な梃子として利用すること、ソヴィエト映画に理論的な関心を持ちつづけること、「文学の映画化」にかまけるフランス映画のアカデミズムを批判することだった。そして、別の場所に、ほかのものを発見しようとすることだった。たとえば日本に。

(後略)

[訳注]

*1 〈カイエ・デュ・シネマ〉誌は一九五一年創刊。一九六四年まで、表紙の色を黄色に統一していたため、初期の時代は「カイエ・ジョーヌ」(「ジョーヌ」は黄色の意)と呼ばれる。ここでは「黄表紙〈カイエ〉」と訳した。なおゴダール、トリュフォー、リヴェットら「若手急進派」の多くはおおよそ一九五三年頃から寄稿し始め、一九六〇年前後に初長編を発表することになる。

*2 本稿は、一九八四年刊の新装版に付された序文である。

*3 「フランス的な良質さ」とは、「良質の伝統」や「良質の映画」などとも呼ばれる、文学作品の映画化を主とした一九四〇〜五〇年代のフランス映画の傾向を指す。一九五四年、トリュフォーが論考「フランス映画のある種の傾向」で断罪した。「ジャン・ルノワールに聞く」注2にくわしい。

*4 ジョルジュ・サドゥール(一九〇四〜六七)、ジャン・ミトリ(一九〇四〜八八)はともに年長世代の映画史家。

*5 アンリ・ラングロワ(一九一四〜七七)は一九三六年に仲間と協力して映画の修復・保存・上映を目的とするシネマテーク・フランセーズを創設し、以後その運営を指揮した。戦後、一九四八年に六〇席の上映室と映画博物館をメッシーヌ大通りに開き、一九五五年にはユルム通りに二六〇席の新しい上映館を設けるまでになる。シネマテークで上映される映画を浴びるように見ていた若者たちが〈カイエ・デュ・シネマ〉誌に集まり、のちにヌーヴェル・ヴァーグをおこす映画作家となった。

*6 アンドレ・バザン(一九一八〜五八)は戦中より数々のシネクラブ運動にかかわり、一九四八年創設の伝説的なシネクラブ〈オブジェクティフ49〉の運営に尽力した。一九五一年に〈カイエ・デュ・シネマ〉創刊に加わる。ヌーヴェル・ヴァーグの精神的父とも呼ばれる。バザンと戦後のシネクラブ運動については、以下を参照。『アンドレ・バザン研究』六号、二〇二二年(刊行予定)。

(ぜひ本編も併せてお楽しみ下さい)

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。