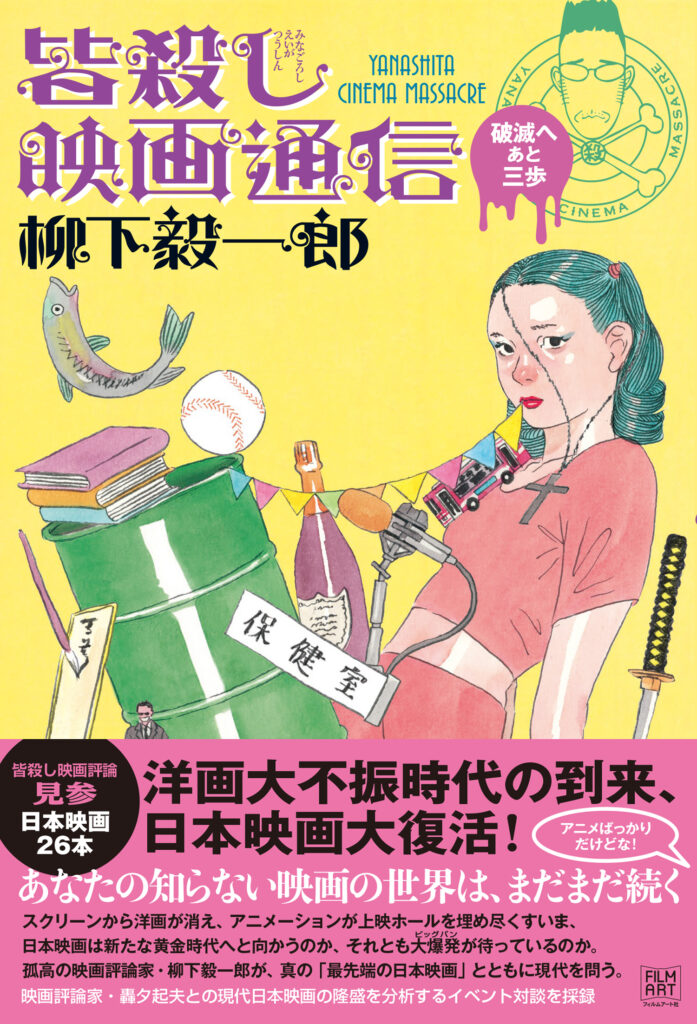

「邦高洋低」時代のカーゴ・カルト

日本映画が栄華を極めている。

洋画配給に元気がないと言われてひさしいが、「邦高洋低」どころかすっかり洋画のことなど忘れ去られてしまった様子で、最近では邦画の超大作があるときにはシネコンでもスクリーンが取れないからと同時期にぶつける公開を避ける始末だ。実際、興収では邦画は洋画の三倍以上。洋画配給の落ち込みを、邦画の興収が救うかたちでコロナ禍で大きく落ち込んだ劇場の収入が保たれている。

そんな日本映画大勝利の時代、2024年に劇場公開された日本映画は685本におよぶ。その大部分はミニシアターや、シネコンのいちばん小さなスクリーンに二週間程度かかったら上出来という作品だ。そういった映画は、テレビで大々的に宣伝され、シネコンを占領してメガヒットを飛ばす超大作とはまったく別の論理で作られている。だが、だからといってそれが無関係なわけではない。そうした映画も、間接的にであれ、製作や配給にあたっては邦画大ヒットの恩恵を受けているのだし、枯れ木も山の賑わいが日本映画のバブルを作っている。インディペンデントからのヒット作、『侍タイムスリッパー』のような映画こそが、日本映画の栄光の象徴なのである。

だから今こそ、その日本映画バブルの内実を確かめてみるべきときだろう。誰も見ておらず、タイトルすら知られていない日本映画の辺境では、いったい何が描かれているのだろうか。そこには野球YouTuber がいる。あるいはカジノに夢をかける胡散臭い人々がいる。万博というふってわいたイベントのおこぼれにあずかろうとする人々がカジノに夢をかける。それは棚から降ってくるぼた餅、積荷を満載してやってくる飛行機を待つカーゴ・カルトだ。それを作れば、彼は来る。

今、地方の人口減少が訴えられ、地方経済の疲弊がこれ以上なくあからさまになっている中で、なぜか地方の町おこし映画だけが繁栄している。それは、あるいは映画さえ作れば、なにかご利益が得られると信じた結果なのかもしれない。映画の神に祈りを捧げる行為としての地方映画。あるいは、地方映画こそが、何よりも映画の力を信じているのかもしれない。

今日もまた、誰が見るのかわからないような地方映画を見に行く。それもまた祈りの行為、日本映画の繁栄をわがものにしようとする必死のおこないなのかもしれない。