訳者解説 『どこかで叫びが』におけるブラック・ホラーの意匠

ハーン小路恭子

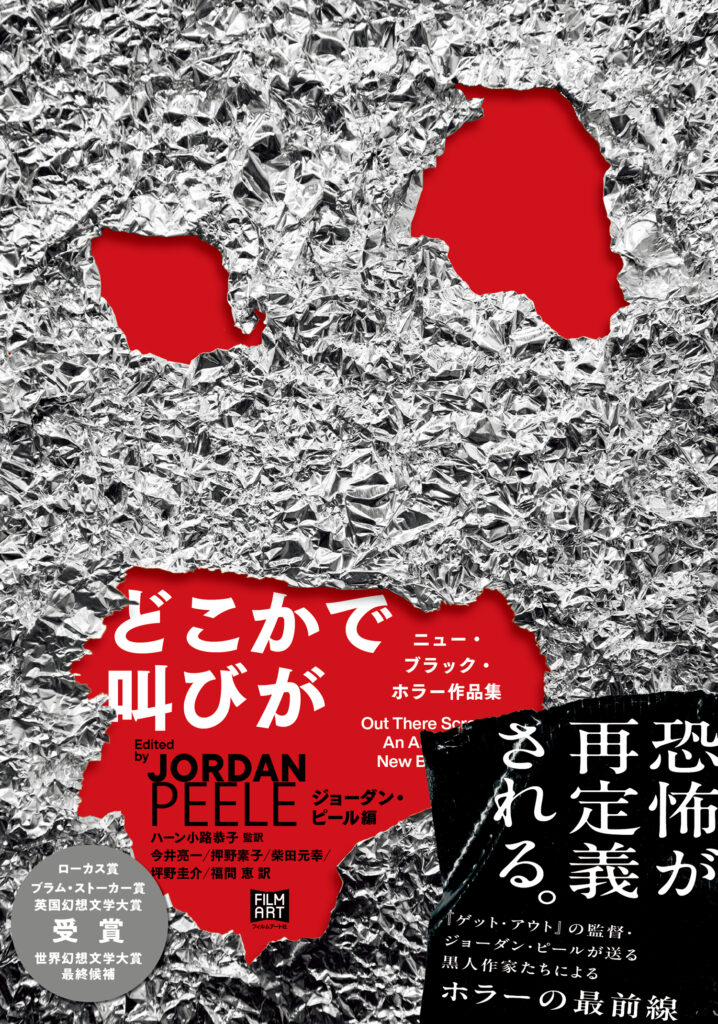

本書はJordan Peele and John Joseph Adams, eds, Out There Screaming: An Anthology of New Black Horror(Random House, 2023)の全訳である。近年ホラー映画ジャンルで評価の高いジョーダン・ピールによる序文に加え、SF、ファンタジー、スペキュレイティブ・フィクションと多ジャンルを横断しつつ、アフリカ系の経験に根ざした恐怖の表象を共通項として持つ、計19のブラック・ホラー作品が収録されている。

奴隷制に代表されるアメリカ的暴力とそれがもたらす恐怖がアメリカン・ゴシック・ホラーの想像力に深い影響を与えたことはもはや定説と言ってよいが、奴隷制が廃止されて以降も、19世紀末からの人種隔離時代、20世紀半ばの公民権運動期、そして現代のレイシャル・プロファイリングと警察暴力、大量収監と、アフリカ系アメリカ人の経験は、依然としてアメリカ的恐怖の核の部分をかたち作っている。にもかかわらず歴史的には、アフリカ系の主体の「叫び」は聞き取られてこなかった。序文でピールが指摘するように、「物語が語られること自体がなかったからだ」。

ホラー映画ジャンルの元祖とも言われるD・W・グリフィス監督の『國民の創生』(1915年)は、その悪名高い黒人や混血のキャラクターのヴィラン化において、20世紀初頭の異人種混淆(miscegenation)パニックとでも言うべき強い人種不安を映し出している。有名な場面のひとつでは黒人男性ガス(ブラックフェイスの非黒人俳優が演じている)が、平和な白い世界を恐怖に陥れる黒い怪物さながらに人種の境界線を超えて白人のスペースに侵入する。ガスの突然の求婚におびえた白人少女フローラは、追い詰められて崖から飛び降り、命を落とす。この場面のみならず、作中では白人がみずからの所有する空間を侵犯され安寧を脅かされる描写が連続するが、そこには奇妙なねじれがある。南部諸州中心に人種隔離が成立していた当時、「みずからの場所をわきまえる」ことを強いられて公的空間の使用を制限され、もしそれを破れば凄惨な暴力に曝されることもあったのは黒人の方だったのだから。だから結局、『國民の創生』、そしてその後に連綿と続く人種にまつわる恐怖の表象がわたしたちに問うのは、本当の怪物は誰であり、何なのか、ということだろう。恐怖を感じる主体と恐怖を与える怪物が逆転した状態はホラー表象において長らく続いてきたが、ピールが牽引する現代のブラック・ホラーが試みるのは、そのような状態を反転させ、恐怖を再定義することなのである。

ロビン・R・ミーンズ・コールマン著の初の包括的なブラック・ホラー映画批評Horror Noire: Blacks in American Horror Films from the 1890s to Present (2011年)の出版を皮切りに、『ゲット・アウト』(2017年)でのピールの鮮烈な監督デビューを挟み、前掲書Horror Noireの内容に沿って黒人ホラー映画史を概観する同名のドキュメンタリー、さらにそのコンセプトを6つのエピソードとして映像化した同名ホラー・シリーズ(2021年公開。本書の著者であるタナナリーヴ・ドゥーやエズラ・クレイトン・ダニエルズも脚本に参加)と、ブラック・ホラーは、創作においても批評においてもいまだかつてない隆盛を見せている。オクテイヴィア・バトラーのスペキュレイティブ・フィクション『キンドレッド』(1979年)の影響も色濃いジャネール・モネイ主演の奴隷制時代へのタイムスリップもの『アンテベラム』(2020年)や、ブラック・ホラーの古典『キャンディマン』のリメイク版(2021年)、『ブラックパンサー』シリーズの監督ライアン・クーグラーによるミシシッピ・デルタのジュークジョイントを舞台とした吸血鬼もの『罪人たち』(2025年)と、多彩な映像作品が次々に生まれる一方で、先述のドゥーやN・K・ジェミシン、ンネディ・オコラフォー、レベッカ・ローンホースほか、本書に寄稿する作家たちは、フィクションの媒体においてブラック・ホラーのさまざまな方向性を追究している。略歴をご覧になっていただければおわかりのように、いずれもホラー、SF、ファンタジー系の主要雑誌に寄稿し各文学賞の受賞・ノミネート経験のある実力派が揃っている。本書の訳者のひとりでもある柴田元幸とブライアン・エヴンソンの共同編集による雑誌『MONKEY』のニュー・アメリカン・ホラー特集(2024年)をきっかけに、ブラック・ホラーの日本での注目度も増しているところだろう。以下の部分では具体的にどのような恐怖の意匠が本書で用いられているのかを見ていきたい。

*

まず触れるべきは、アフリカ系の歴史的な経験を恐怖の源泉とするブラック・ホラーの想像力だろう。アフリカの人びとの身体を盗んだボディ・スナッチャーそのものであるところの奴隷制、その奴隷制から現代の大量収監時代まで続く強制労働、人種隔離された公共スペース、KKKの巣食うサンダウン・タウンで常態化するリンチ、公民権運動家に容赦なくふるわれ、テレビ中継によって一般家庭に日々届けられた暴力。本書の多彩な作品群はこうした歴史的事実を前提としつつ、ファンタジー、SFや神話の諸要素を通じて新しいブラック・ホラーのひねりを加えている。地球外生命体に子を孕まされる女性たち(「ベイビー・スナッチャーの侵略」)、プランテーションで一度殺されてからゾンビ化する奴隷たちの集団(「死者の嘆き」)、『アンクル・トムの小屋』のイライザの逃亡シーンを想起させる凍りついたオハイオ川で、流氷の上を跳ぶのではなく運命を受け入れ冷たい水に身体を沈めることでヨルバの水の女神に救われる男(「あるアメリカの寓話」)。「乗ってきた男」では、作者ドゥーの母と叔母をモデルとしたフリーダム・ライダーの姉妹が、活動の一環でフロリダ州タラハシーからバスに乗るが、気がつけば人里離れた沼地に連れて行かれる。白人の暴徒たちの群れが外を取り囲む中、姉妹はバスに乗り込んできた、悪臭を放つ歩く樹木のような怪物の声に従って行動し、難を逃れる。この怪物は沼地の精のような存在で、近代化とハイウェイ建設のための機械導入によって目を覚ましたという設定である。おそらく奴隷制下では、逃亡奴隷が沼地に隠れるのを助けてもいただろう。得体の知れない怪物はもちろん恐ろしいが、フリーダム・ライダーたちが対峙していたのは、怪物よりも怪物的な暴力に訴える人間たちだ。「悪魔そのものがこのバスに乗っているのかもしれない。でも前方の道路で待ち構えている奴らだってやっぱり悪魔だ」。語り手の台詞がいみじくも物語るように、悪魔は単に想像の産物でなく歴史の中に実在する──沼地の怪物は、そのことを逆照射してみせるのだ。

次に印象的なのは「目」の表象である。『どこかで叫びが』原書のコレクターズ・エディションでは、本の中表紙と小口に夥しい数の目がプリントされている。これはたとえば本書掲載の「不躾なまなざし」や「片割れ」といった作品で主人公たちが目にするものでもある。「目」はある意味、ブラック・ホラーの恐怖の源泉ともいえる存在だ。「不躾なまなざし」の原題は”Reckless Eyeballing”だが、訳注にあるようにこれはジム・クロウ時代に黒人が白人を(とりわけ男性が女性を)見る(つまり、色目を使う)行為を差す表現である。実際にこの行為に出た嫌疑をかけられて黒人男性がリンチに遭い、最悪の場合死に至ったという事例が数多く存在した。誰かに「目」を向ける自分の存在が常に監視されているという奇妙な感覚。こうした暴力を誘発する視線(実際には送られなかった視線であるにしろ)は、「不躾なまなざし」の作中では現代的なレイシャル・プロファイリングの文脈を獲得する。主人公の警官カールは黒人だが、皮肉にも(主に非白人のドライバーを標的に)不当で暴力的な捜索を行うことが習慣化している。怪しい車のサインは、その車にくっついている奇妙な「目」だ。かつて白人至上主義者たちがそうしたように「不躾なまなざし」を探し出して享楽的な暴力の対象とするうちに、カール自身が「目」にとらえられ、自滅することになる。

一方、”Reckless Eyeballing”にはもうひとつの意味がある。すなわち、レイシャル・プロファイリングによって一方的に対象化・他者化され犯罪者化されるだけではなく、まっすぐに、不遜に相手を見返してみせる力と抵抗のまなざしである。『どこかで叫びが』で描かれる目は単に暴力と死を呼ぶだけのものではなく、見えないものを見る力の象徴でもある。「〈目〉と〈歯〉」のモンスター・ハンター、アティカスの〈目〉にはそうした力が秘められているし、「世界一最強の女魔術師」では、主人公の孤児の少女イェンデリルが魚魔に憑依され、腹にその目が生えてきてしまうが、憑依の経験は彼女に新しい力を与え、生まれ育った侘しい村から広い世界へと送り出す。このような「目」の変化、見られコントロールされる客体から意志をもって眼差す主体への視点の逆転は、『どこかで叫びが』が全体を通して行おうとしている恐怖の再定義に大きく貢献していると言えるだろう。

本書におけるブラック・ホラーの意匠を語るうえでいまひとつ欠かせないのは、ヴードゥーやオビアのような中米カリブ海地域からアメリカ深南部にまで広がる魔術と民間信仰、ハイチのクレオール語やジャマイカのパトワといった混成言語、そしてヨルバやイボといったアフリカの部族由来の文化など、アフリカン・ディアスポラ文化の諸要素である。人魚、アジョーフィア、魔術師、「エソ・ライ」、ママ・デ・アグアと、複数の作品に日本の読者にとっては聞きなれないかもしれない言葉が並んでいるが、それらはすべてこうしたディアスポラ文化にかかわっている。ヴードゥーは、古典的ホラー映画においてしばしばアフリカ系のキャラクターのステレオタイプ的怪物化の手段として用いられたが、本作でのヴードゥーおよびその他の魔術は、恐ろしいだけでなくエンパワリングなものでもある。ジャマイカやハイチのヴードゥー文化はたとえばアメリカ南部出身の作家ゾラ・ニール・ハーストンの『ヴードゥーの神々──ジャマイカ、ハイチ紀行』(1938年)に詳しいが、その特徴のひとつはときに憑依のかたちを通して現れる自然との一体化である。奴隷制と植民地化の歴史の中で、被征服者たちの存在はしばしば征服されるべき自然と同定されてきた。ヴードゥーのエンパワリングな側面とは、そうした自然との同一化をスティグマではなく抑圧を打ち破る力に変えることだ。「ノルウッドの動乱」の語り手の少女フローラは作中で繰り返し「果樹園が守ってくれる」と語るが、ノルウッドの黒人共同体を取り囲む果樹園は、作中で手足のように広がり結界のように働いて、夜間騎馬団の侵入を阻止してくれる。奇しくもフローラとは『國民の創生』で追跡されていた白人少女と同じ名であるが、この作品でのフローラはむしろ植物と人間の近さや、少女が自然と結びついた魔術の伝統の継承者であることを指し示している。自然の力を借りて物語の筋書きを決定的に変えること。ヴードゥーやその他のディアスポラ文化は、本作の書き手たちにとってそのような魔術的意味を持っているのだろう。

とはいえ、『どこかで叫びが』が志向するのは単なる伝統回帰ではなく、ディアスポラ体験によって伝統から隔絶されたアフリカ系の姿も描いている点にも注意したい。ナイジェリアのイボ文化にルーツを持ちながらAIで自動化されたハイテクな家で暮らす「暗い家」の主人公は、父の葬儀で訪れた故郷の村で死者を送り出す儀式を損なう行為に出て、巨大な樹木のような精霊アジョーフィアの怒りを買う。「人魚」はハイチ文化に残る人魚伝説を基にしているが、さらわれて人魚化した人物は髪が縮れ毛から直毛に代わり、生まれ育った島の言語、クレオール語を忘れてアメリカ人のような口の利き方をし始める。そこでは人魚の存在そのものが、海にとらわれ故郷から切断されるディアスポラ体験の比喩となっている。また本書は、特にアフリカ由来の文化に詳しくなくとも、現代のブラック・カルチャー全般に関心を寄せる読者にとって楽しめるものであることも付け加えておきたい。本作には数えきれないほどのブラック・カルチャー、サブカルチャーへの言及があり、その元ネタを探しながら読むのも一興だろう。ハイウェイで非業の死を遂げた黒人少女と白人少女の幽霊たちのシスターフッドの物語である「しるしを刻む木のそばで、一羽の鳥がさえずる」は、その一例である。ハイウェイの呪縛霊となった少女たちの脇を猛スピードで通り過ぎる車から流れるポップソングはその時その時の流行を映し出し、R&Bからヒップホップまで、曲を想像しながら読み進める楽しみを提供してくれる。

ホラーとは「エンターテインメントを通じた浄化」だと序文においてピールが述べているように、『どこかで叫びが』でさまざまに展開されるブラック・ホラーのかたちは、エンターテインメントの力を借りて現実の暴力や死に立ち向かうための意匠である。それはみずからの存在を傷つけ、損なうもの、つまりは恐怖そのものを召喚し、「叫び」を生きのびるための力に変える。本書に収められたそんな多彩な「叫び」に、耳を澄ましてみてほしい。

*

末尾になるが、本書の刊行を可能にしてくださった五人の共訳者陣──今井亮一さん、押野素子さん(原書の刊行時に情報共有してくれた根っからの目利き)、柴田元幸さん(『MONKEY』ホラー特集時から本書に興味を寄せ、翻訳チームの招集を助けていただいた)、坪野圭介さん、福間恵さん(順不同)──には、厚くお礼を申し上げたい。また、こちらの作業の遅れにもかかわらず辛抱強く編集に尽力してくださったフィルムアート社の沼倉康介さんにも、改めて感謝の意を表したい。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。