東京藝術大学大学院アニメーション専攻の授業をまとめた『アニメーション・ネイチャー――構想と設計から読み解く現代アニメーション』の注に掲載された動画の視聴リンクをまとめました。著者の山村浩二がアニメーションの本質に近づくために重要だと考える作品だけでなく、山村が影響を受けた作品、山村の自作もラインナップされています。ぜひ本書とともにお楽しみください。

第1章 メタモルフォーゼ

ジャック・ドゥルーアン『心象風景』(1976)

イシュ・パテル『死後の世界』(1978)

https://www.nfb.ca/film/afterlife/

イシュ・パテル『ビーズ・ゲーム』(1977)

クレメント・ヴァラ『生物進化の過程をわかりやすく表す比喩』(2011)

アンドレアス・ヒュカーデ『愛と剽窃』(2010)

ミシェル・クルノワイエ『帽子』(1999)

第2章 パースペクティブ

ライムント・クルメ『十字路』(1981)短縮版

https://raimundkrumme.com/film/films/

ダニエル・サイモンズ、クリストファー・チャブリス『サイモンズとチャブリスの選択的注意テスト』(2010)

手塚治虫『ジャンピング』(1984)前半部

チャールズ&レイ・イームズ『パワーズ・オブ・テン』(1977)

エヴァ・スザッツ『コズミック・ズーム』(1968)

ボリス・ラベ『リゾーム』(2015)短縮版

ジョルジュ・シュヴィッツゲベル『技』(2006)

https://www.nfb.ca/film/jeu_en/

キャロライン・リーフ『ストリート』(1976)

第3章 リピート

ライアン・ラーキン『ウォーキング/歩く』(1968)

ジョナス・オデル、スティグ・バクベスト、ラース・オヒソン、マッティ・エンストランド『リボルバー』(1993)

ノーマン・マクラレン、グラント・マンロー『カノン』(1964)

カエラ・パブラトーヴァー『レペテ』(1995)

第4章 コレオグラフィー

ジャン゠シャルル・エムボティ・マロロ『触感のダンス』(2014)

ノーマン・マクラレン、グラント・マンロー『アニメーテッド・モーション』(1976〜1978)

https://www.nfb.ca/film/animated_motion_part_4/

https://www.nfb.ca/film/animated_motion_part_5/

ルネ・ジョドアン『三角形のダンス』(1966)

マチュー・ラヴェユ『オルジェスティキュラニースムス』(2008)

マチュー・ラヴェユ『迷宮』(2013)

ラッセル・ブルック、フランク・バッジェン『NSPCC: カートゥーン』(2002)

ニエンケ・ドゥーツ『ブロアイ通り11』(2018)

第5章 カリカチュア

ノーマン・マクラレン『隣人』(1952)

ラウル・セルヴェ『クロモフォビア』(1966)短縮版

https://en.raoulservaiscollection.com/kopie-van-havenlichten-1

ピーター・フォルデス『飢餓』(1974)

ギル・アルカベッツ『スワンプ』(1992)

BLU『変(化)』(2008)

ビル・プリンプトン『君の顔』(1987)

エイドリアン・ミリガウ『ゲニウス・ロキ』(2019)

ドン・ハーツフェルト『リジェクテッド』(2000)

第6章 インディビジュアル

ノーマン・マクラレン『線と色の即興詩』(1955)

ノーマン・マクラレン『ナルシス』(1983)

山村浩二『頭山』(2002)

ウェンディ・ティルビー、アマンダ・フォービス『ある一日の始まり』(1999)

アダム・エリオット『いとこ』(1999)

第7章 メタファー

トメク・トッキ『ライフライン』(2007)

ジェレミー・クラパン『スキゼン』(2008)

ジェレミー・クラパン『パルミペダリウム』(2008)

第8章 シンボル

クリストバル・レオン、ホアキン・コシーニャ、ナイルズ・アタラー『ルシア』(2007)

クリストバル・レオン、ホアキン・コシーニャ、ナイルズ・アタラー『ルイス』(2008)

ジャン・ルイジ・トッカフォンド『生きようが死のうが同じこと』(2000)

第9章 アニマシー

クリストファー・ヒントン『cの音』(2002)

https://www.nfb.ca/film/cnote/

第10章 ナラティブ

レオニード・シュメルコフ『キュウリ』(2020)

ウェンディ・ティルビー、アマンダ・フォービス『ワイルドライフ』(2011)

アナ・ホルバット『会話』(2015)

ノーマン・マクラレン『算数あそび』(1956)

ツァイベイ・ツァイ『銀の洞窟』(2022)予告編

ナタ・メトルーク『レギュラー』(2022)

セバスチャン・ローデンバック『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』(2016)予告編

山村浩二『ひゃっかずかん』(1989)予告編

ジョルジュ・シフィアノス『盲目の作家』(2021)

エリザベス・ホッブス『デビュタント』(2022)

終章 自作について

山村浩二『水棲』(1987)

山村浩二『カロとピヨブプト』(1992)

「おうち」

「サンドイッチ」

「あめのひ」

山村浩二『年をとった鰐』(2005)

山村浩二『無花果』(2006)

山村浩二『マイブリッジの糸』(2011)予告編

コ・ホードマン『砂の城』(1977)

https://www.nfb.ca/film/sand_castle/

山村浩二『幾多の北』(2021)予告編

※『アニメーション・ネイチャー』では他にも多様な作品を紹介しています。ぜひ、配信や映画祭などで鑑賞の機会を設けていただければと思います。

購入する

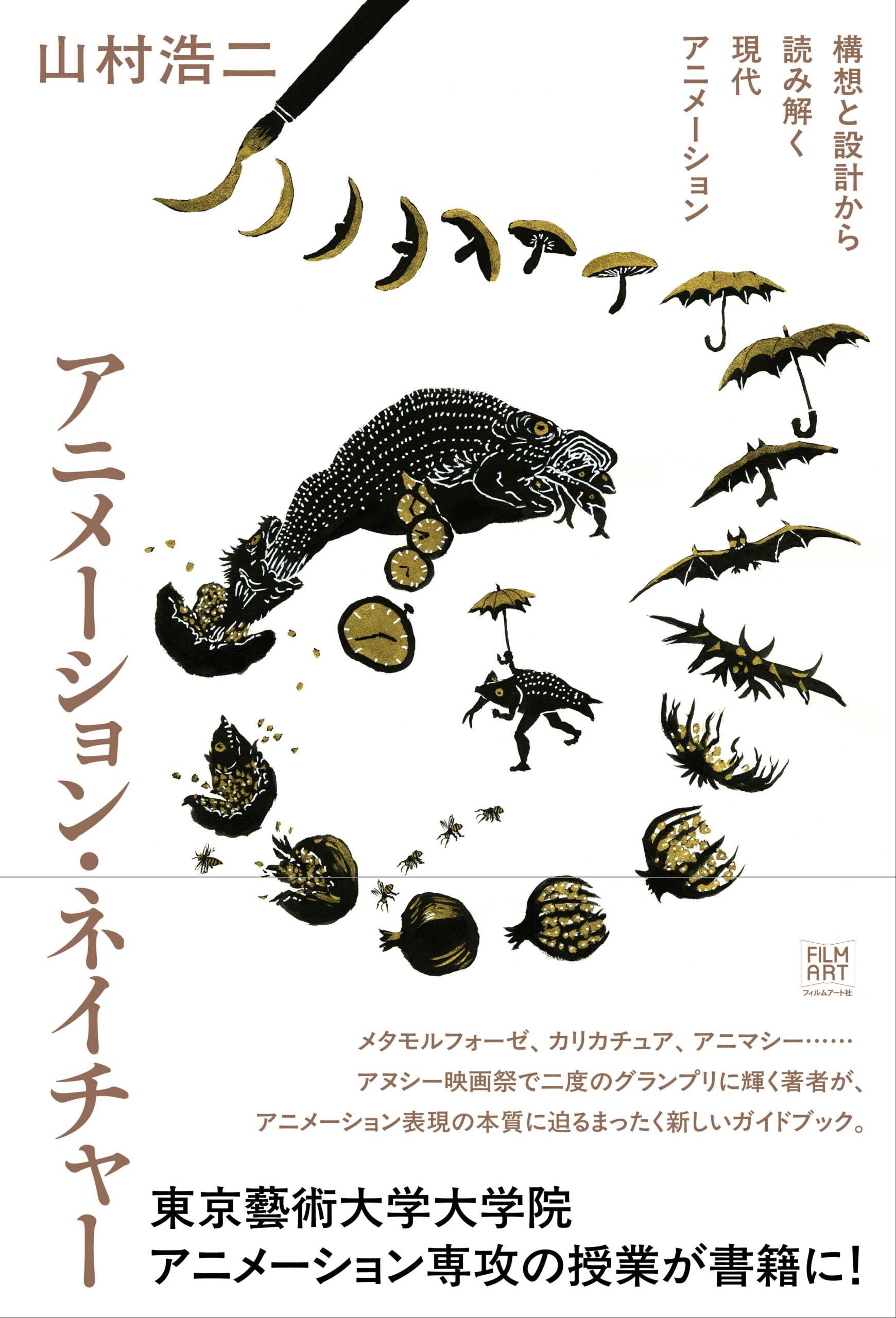

アニメーション・ネイチャー

構想と設計から読み解く現代アニメーション

東京藝術大学大学院アニメーション専攻の授業が書籍に!

メタモルフォーゼ、カリカチュア、アニマシー……アヌシー映画祭で二度のグランプリに輝く著者が、アニメーション表現の本質に迫るまったく新しいガイドブック。

本書は、日本を代表するインディペンデントアニメーション作家である山村浩二が、教授を務める東京藝術大学大学院アニメーション専攻で20年近く行なっている講義「アニメーション構想設計論」を元にしている。構想と設計という創作者ならではの視点を通して、メタモルフォーゼ、カリカチュア、アニマシーなどアニメーションを形作る10の特質をひも解き、世界各国の作品を紹介していく。

多彩な作品を発表してきた著者がアニメーションの本質に迫る本書は、アニメーションの表現論としても、インディペンデントアニメーションのガイドブックとしても読める内容になっている。ノーマン・マクラレンやユーリー・ノルシュテイン、ヤン・シュヴァンクマイエルといった巨匠から、セバスチャン・ローデンバックやアダム・エリオットといった近年活躍が目覚ましい作家まで、山村独自の視点から作品を読み解き、アニメーション表現の可能性をすくい上げていく。終章では、他の章で論じたアニメーションの特質がどう自作と関わっているか、山村自身が解説している。

東京藝術大学大学院のアニメーション専攻の授業を元にしているだけでなく、絵画や音楽、ダンスといった他の表現とアニメーションとの関連も論じられ、創作者にとっては作品制作について思考を深められる内容となっている。また、山村独自の10の切り口から論じられることで、アニメーションファンにとっては作品との出会いや出会い直しを生むきっかけとなるはずだ。なお、本書の装画ならびに挿絵は山村が描き下ろしている。