すべての「書きたい」人に向けた「読み方」徹底指南本『創作書のための読書術』の刊行を記念して、西荻窪の今野書店で行われた選書フェア「書く人が読むべきいくつかの書物」で、訳者である中田勝猛さんに選書していただいた本を紹介します。創作のヒントになりそうな本を選んでいただきました。

【選・文】中田勝猛(なかた・かつたけ)

1985年新潟県生まれ。国際基督教大学卒業。「カツテイク」名義で文筆活動を行う。まだ邦訳されていない英米文学を紹介するブログ「未翻訳小説を頑張って日々読んでいる日記」と自主音楽レーベル「Kaiser The Dog Records」を運営。本書(『創作者のための読書術 読む力と書く力を養う10のレッスン』)が初の翻訳書となる。

購入する

土星の環

アウステルリッツ

W・G・ゼーバルト(鈴木仁子訳 白水社)

『創作者のための読書術』において、異なる表現形式を組み合わせた作品を「ハイブリッド作品」と読んでいる。そのハイブリッド作品の世界的作家といえば、美しく静謐な散文と説明文なしの写真を組み合わせて独特の世界観を生み出した、ドイツのW・G・ゼーバルトだ。

『アウステルリッツ』はある一人の男性に焦点をあてた小説寄りの作品。語り手がある建築史家の男性と出会い、その男性の生涯についての話を聞く。男性は大人になったあとに、自分が幼い頃にナチスによるホロコーストを逃れるためにドイツを脱出していた事実を知り、自らの自らのルーツを求めてドイツを再訪していた。建築を通して、ホロコーストという歴史とあいまいな記憶と記録を辿る旅。「男性の話を聞いた私」という一人称語りゆえに、何度も何度も出てくる「──と彼は言った」が、独特な距離感をもたらす。そしてそこへ挿入される写真が、そのテーマと雰囲気をさらに引き立てるのだ。

『土星の環』は「失われること」に焦点をあてた、紀行文・エッセイ寄りの作品。帯に書いてあるとおり、「いつまでも横滑り」して小説のような起承転結を宙に浮かせる。イギリスの海岸線を巡りながら、さまざまな人物、建造物、産業、文化などなどあらゆるものの過去と現在の思索が、極上の筆致で展開される。

購入する

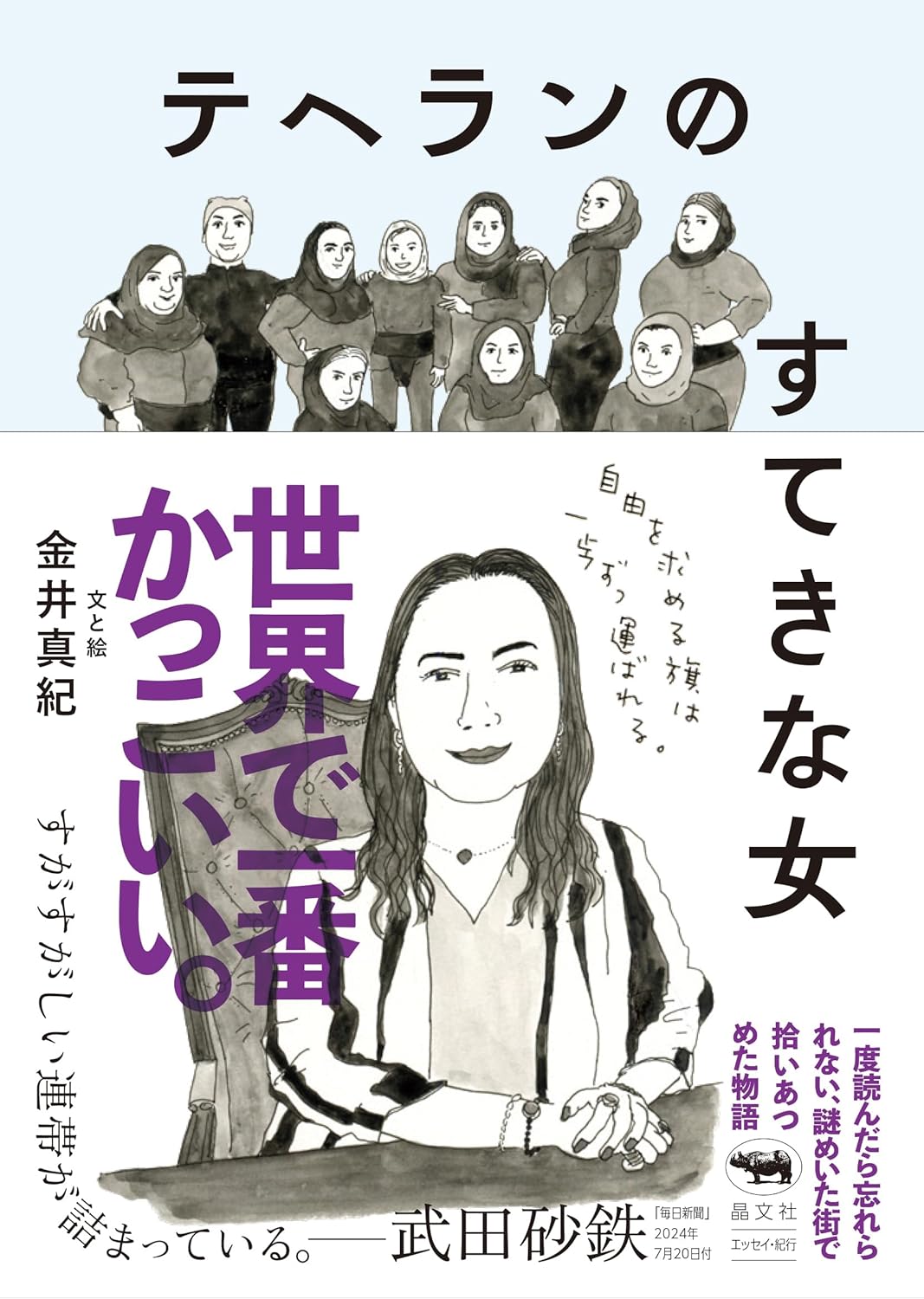

テヘランのすてきな女

金井真紀(晶文社)

イラストとエッセイを組み合わせて素晴らしい作品を「連発」しているのが金井真紀だ。

厳格なイスラム教下にあるテヘラン。ユーモアと人情あふれる著者が、眉毛カットをしたり、意気揚々と四股を踏み、長渕剛を歌ったりしながら、テヘランに住む女性たちの様々な顔を次々と引き出していく。イランの文化を知ることができるだけでなく、女性の権利が軽視される状況下でも創意工夫して生活し、抗う女性たちの生き方は、遠い日本に住む我々をエンパワーメントしてくれる。生き生きとした文章と味わい深いイラストで、シリアスでありつつも、笑いあり涙ありの旅行エッセイに仕上げている大満足の一冊。

そして、この作品は「書き方」について色々な示唆を与えてくれる。例えば、本書の前半で著者が浴場を訪れる箇所がある。もし、この企画が「男性の写真家・エッセイスト」、あるいは「女性の写真家・エッセイスト」ならどうなるだろうか?

言うまでもなくそこは「写真撮影禁止」。だが、読者は著者のイラストによって大浴場の様子を知ることができ、なんとオイルマッサージを受けている著者の姿も知ることができる。創作にはイラストでしか伝えることのできないこと、イラストの方がより効果を発揮することがあるのである。

もしあなたが何か創作を始めたいと思っていて、さらにイラストを描ける能力があるならば、是非とも金井真紀の作品を参考にしてほしい。

購入する

約束

デイモン・ガルガット(宇佐川晶子訳 早川書房)

私がここ四、五年読んだ小説の中で、技術的に最も唸った作品が、二〇二一年ブッカー賞受賞作、デイモン・ガルガット『約束』だ。

南アフリカのとある邸宅を舞台に、そこに住む家族と使用人(黒人の女性)との約束の行方を描いた作品。

特徴的なのは、神の視点とも呼ばれる「三人称全知視点」だ。複数の登場人物はもちろん、動物にまで次々と語りの視点が変わっていく。早いときはわずか数行で切り替わり、さらに教会の浮浪者が「風に吹かれて」を口ずさんでいるからと勝手にボブと名付けられ、そのままボブという三人称で物語が進んでいく。では、このユニークで極めて難易度の高い語りの視点によって、著者は何を達成しようとしたのか。

本作は南アフリカの歴史を描いたものでもあるのだが、本作の舞台は邸宅とその農場の「外に出ることがない」。しかし、テレビの映像や誰かの見た夢など、様々な語りの視点を通すことで、極めて閉鎖的な舞台設定でありつつも南アフリカの歴史を描くことを可能にしている。そして最も重要なことは、国中で暴力が発生しているにもかかわらず、舞台が外に出ないことで、どこか他人事の気配が漂っていることだ。この物語構造自体が、裕福な白人の特権を象徴しているのである。

さらに付け加えると、次々と移り変わる語りの視点が最重要人物である使用人に移ることがほとんどない。これによって……いや、ここまでにしておこう。その効果と狙いについては、ぜひ本書を最後まで読んでじっくり考えてみてほしい。

購入する

きみはメタルギアソリッドⅤ:ファントムペインをプレイする

ジャン・ジャミル・コチャイ (矢倉喬士訳 河出書房新社)

アフガニスタン系アメリカ人作家による短編集。アフガニスタンとアメリカという複雑な歴史を抱える両国の間にいる人々を鮮やかに描く。

いずれの短編も設定、作風を書き分けているので飽きることがない。そして物語を駆動する要素としてのギミックは、帯に書いてあるとおりアフガニスタンの民間伝承からインターネットなどの最新技術まで、両国の文化、神話と科学を混ぜ合わせており、この感覚はまさに新世代の作家という印象。現代を描くすべての書き手に参考になるだろう。その中でも特筆すべきは、やはり表題作だ。

幼い頃にアフガニスタンを訪れたことがある主人公は、待ちに待ったスパイアクションゲーム「メタルギアソリッド」の最新作を手に入れる。小言がうるさい父に見つからないように(それこそゲームのキャラのように)こっそり自分の部屋に帰ると、早速ゲームを始める。するとびっくり、なんと本作の舞台はアフガニスタンではないか。主人公はゲームの中を歩き回ると、昔に訪れたことがある実家を見つけ、そこで当時まだ十代の父親と、この頃に亡くなった叔父を見つける。そして主人公は、ゲームの中で彼らを救おうとする──

舞台設定の素晴らしさは言うまでもないが、コチャイの文体にも注目したい。表題作では、二人称「あなた」を使うことによって、ゲームをプレイすることを小説として完璧に表現しているが、他の作品はどうだろうか? もしガルシア=マルケス『百年の孤独』を読んだことがあるなら、ガルシア=マルケスの影響が色濃い箇所を探してみよう。「好きな作家の特徴を吸収する」ことの具体例として、必ず参考になるはずだ。

購入する

失われたいくつかの物の目録

ユーディット・シャランスキー(細井直子訳 河出書房新社)

まさにジャケ買いしてしまう一冊。闇に淡い霧が漂っているような独特の表紙と、帯に書かれた挑発的であり我々を勇気づけもする「本こそがもっとも完璧なメディアである」という言葉。「喪失」をめぐる様々な物語が収められ、各物語の冒頭にはネガのように反転した美しき黒い写真が収められている。なんとこれはブックデザインも手掛ける著者自身によるもの。文章、写真、装丁まですべて含めて一人の「作り手」が生み出した作品ということだ。

さて、本作は同郷の作家で同じように写真を交えながら喪失を書いたW・G・ゼーバルトを彷彿とさせる。ゼーバルトとの違いはなんだろうか?

冒頭の「緒言」は、その後の全てのエピソードを貫く、シャランスキーなりの喪失に対する見解を語った章。ゼーバルトのような落ち着いた語りとは異なり、シャランスキーは熱と激しさを持った文体で語る。紀元前から現代まで、人々はなにをどのように記録しようとしてきたのか様々な事例を挙げつつ、失うとはどういうことか、保存するとは何かを縦横無尽に思索していく。ゼーバルトと重なるところが多いものの、シャランスキーは最後に本こそが保存にもっとも適したメディアである、それこそ私がこの本を作った理由だと述べ、ゼーバルトとは違う道へと踏み出す。

そして十二の物語が語られていくわけだが、シャランスキーは古代ローマの闘技場の虎、サイレント映画、異教の聖典など、ゼーバルトも扱わなかった題材を、小説ともエッセイとも判別し難い、様々なスタイルで書いていく。そして、最後に収められた「キウナの月面図」。喪失のその先を語った最終章によってこの本は「完成」し、シャランスキーがゼーバルトとテーマは共通していても、異なる手法で別の文学的地点へ辿り着いたことがわかるはずだ。

購入する

停電の夜に

ジュンパ・ラヒリ(小川高義訳 新潮文庫)

インドからの移民二世による短編集。現代アメリカ文学のトレンドでもある移民文学の代表格であり、何気ない日常を静かに描きながら、登場人物たちの感情の揺らぎを繊細に捉えている。そのやや小さなスケールと文章の美しさが日本文学にも通じるところがあるので、初めての海外文学にもぴったりの一冊だ。とにかくこの短編集、ため息が出るほど上手い。

創作の常套句に「語るな、見せろ」というものがある。「登場人物はこう感じている」とそのまま書くのではなく、描写を通して伝えるということだ。この点での最良の具体例が本書だ。場面の変化が非常にスムーズで、描写のひとつひとつに過去と現在の状況と登場人物の感情を、間接的に読み解くヒントが隠されている。

しかしラヒリは「語るな、見せろ」の技術が高いだけではない。何気ない日常の描写の、さらに奥深くに流れているものを、読者は受け取る。つまり、登場人物の感情を見せることでラヒリは移民の生きづらさを小説として表現しているのだ。結局のところラヒリの凄さは、一見シンプルに小さい物語を書きつつも、実はその物語が他の凡百の書き手では辿り着けない深いところまで通じていることだろう。実際、『英文創作教室』(レアード・ハント著、柴田元幸編訳、研究社)という本でも模範例としてこの小説が挙げられていて、こう書かれていた。

「乱れず、心静かで、ほとんど超然とした(…)観察眼だ──日常的なものに向けられつつ、かすかな感情が絶えず感じられ、世界や語り手に関するもっと大きな意味あいへと作品を開いてくれる」(33頁)

まさに、何か小説を書いてみたい人は全員一度は目を通しておくべき最高の一冊だ。

購入する

をとめよ素晴らしき人生を得よ

瀬戸夏子(柏書房)

女性だけの短歌会、女人短歌会に所属した女性歌人たちの生き様を描いた伝記(ノンフィクション)であり、短歌ガイド本でもある。もちろんそれらを一本に貫いているのが女性たちの抵抗であるので、フェミニズムの本と受け取るのが一般的だろう。しかし、実はもう一本の芯がある。

まずは、ひとりひとりの歌人のエピソードがめちゃくちゃ面白い(もちろん瀬戸の書き方=技術が上手いのは言うまでもない)。去った男を待ち続ける女という「設定」を、現実とは違いながらも保持し続けた者、二二六事件という歴史に飲み込まれ運命を捻じ曲げられた者、弟子入りしたいがためにほとんどストーカーまがいの行動をする者などなど、純粋に面白いノンフィクションとして読んでもいいと思う。彼女たちの人生を知った上でそれぞれの短歌を読むと、背景情報が加わったことで深く歌を理解できるはずだ。

そして本書のもう一本の芯とは、実は「補章」の中にある。著者は、魅力あふれる歌人たちのエピソード、つまり彼女たちのプライベートを自分が書いても良いのだろうかと自問する。そして、その責任を引き受けつつ、未来の女性たちに向けて書くのだと決意する。この章は、文章が素晴らしいだけでなく、すべての「書き手」にとって大切なことを書いてもいると思う。

本書がフェミニズム本としても、ノンフィクション本としても、短歌ガイド本としても優れているのは、瀬戸夏子の書き手としての姿勢ゆえだろう。創作のガイド本として本書から「技術を盗む」ことはできないかもしれないが、こんな形でジャンルを融合した本ができること、そして瀬戸の「書く姿勢」は是非とも知っておいてほしいのだ。

購入する

100文字SF

北野勇作(ハヤカワ文庫)

『創作者のための読書術』がほかの創作論の本と大きく異なっていることは、デジタルメディア時代の創作を扱っていることだ。デジタルメディアを使った新しい形式だけでなく、作品の発表方法も含まれている。そこで(当然ながら)一例として挙げられているのが「ツイッター文学」だ。

日本でも実践している人はすでにいて、SF作家の北野勇作が、ツイッター上で二〇一五年から一ツイート(一四〇字)に収まる掌編小説を発表し始めた。その中から選りすぐりの作品を集めたものが本書だ(シリーズ化して続編も何作か出版されている)。あなたがツイッターで発信をしているなら、是非とも目を通してほしい作品だ。

極限まで文字を切り詰めて物語を構成する、しかもSFの要素も含んで──これが至難の業であることは言うまでもないだろう。作品自体が面白いことは間違いないが、ここは『創作者のための読書術』のように作家目線で読み、その至難の業を読み解いてみると面白いはずだ(実際それがこの作品の正しい楽しみ方のような気がする)。通常のキャラクター造形やナラティブアーク(起承転結)といった要素はほぼないと言って良いだろう。舞台設定の提示あるいはシーンを生み出しながら、物語を作る。そしてそのときに何を語って、何を語らないのか?

結局のところ、最低限の情報で物語を構成するためには、読者の想像力に頼らざるを得ない。SFとは言わずもがな想像力の物語であり、その意味で『100文字SF』とは究極のSFと言えるのかもしれない。

購入する

翼 李箱作品集

李箱(斎藤真理子訳 光文社新訳文庫)

日本の植民地時代に活動し、二十七歳で早逝した韓国の作家、李箱(イ・サン)。訳者まえがきに詳しいが、李箱はハングルだけでなく漢字、外来語、そして日本語も交えて作品を書いている。韓国で最も重要な文学賞が「李箱文学賞」と命名されているように、韓国では現在も非常に人気の高い作家だ。

表題作であり明治日本文学の香りも濃い短編「翼」、詩、紀行文、どれも魅力に溢れた作品だが、すべてに共通しているのはモダニズム的な言語感覚だ。これから創作をしてみようと思う人には、その言語感覚だけでなく、一人の作家が様々な形式の作品を書いた例として大いに参考になるだろう(もちろん植民地主義が作品に与えた影響も考えてみなければならない)。だが、創作をする人にとってのオススメポイントはそれだけではない。

あえて言うなら、本書は私たちが同時代の「古典」として触れる世界文学に比べると、やはり見劣りする。素晴らしいのだけど、どこか物足りない感じがする。しかし、それが逆に良いのだ。

全体から漂う、わずかな未完成感。それは例えるなら、歴史的芸術家の初期作品のような、歴史的名作が生み出される一つ前の作品のような……そんな雰囲気を感じる。李箱がもう少し長く生きていたら(そして日本の皇国化政策がなければ)世界文学史に残る名著が生まれていた気がする。この研ぎ澄まされた言語感覚に、もう少しこんな要素が加われば──では、何が加わると、「IF(イフ)」の歴史的名作が生まれるだろうか? それはどんな形式になるだろう? 小説? 詩? あるいは童謡? 「そのIF(イフ)」を自分なりに考えて、実践してみるのだ。

優れた言語感覚、多彩なジャンル、そして足りない最後のピース──これ以上に、本自体も面白く自分も何か書いてみようと思わせてくれる本があるだろうか?

購入する

[新編]不穏の書、断章(平凡社ライブラリー)

フェルナンド・ペソア(澤田直訳 平凡社)

別人格の書き手「異名者」を複数作って作品を書き分けた、極めて特殊な作家のペソア。まず、複数のペンネームを使い分けるだけでなくその設定もバラバラというアイデアが面白い。もちろん、その作品も極上だ。本書を手に取って、適当なページを開いてみよう。必ず印象的なフレーズに出会えるはずだ。例えば前半のこちら──

「一流の詩人は自分が実際に感じることを言い、二流の詩人は自分が感じようと思ったことを言い、三流の詩人は自分が感じねばならぬと思い込んでいることを言う」(21頁)

ペソアの文章スタイルは「散文」が一番近いだろう。小説でもなければ、詩でもない。その中間のようなスタイルで、書き連ねていく。前半の「断章」は、極めて短い文章で真理を掴みとろうとする作風で、現代から考えると、極めてツイッターっぽい。しかし、ここまでのクオリティでツイートできる人はどこにもいないだろう。

後半の「不穏の書」は、「断章」のような短い文章でまとめる以前の思考を、つまり思索を散文形式で書いたような作品になっている。自己の内面をひたすら解き明かそうとする語りが続く作品だが、世界への鋭敏な眼差し、それを可能にする知性と教養、ときに出てくる風景描写の美しさ、そして論のわかりやすさと文章の読みやすさ……やはりペソア(「不穏の書」はソアレス名義で、ソアレスの手記という体裁なのだが)は超一級の書き手であることがわかる。

もしあなたが、何か書いてみたいけれど小説も詩も書けない、と思っているなら、ぜひペソアを読んでみてほしい。もちろんすべての書き手が一度は読んでおくべき作家だと思う。こんな風に書いてもいいんです!

購入する

じゃむパンの日

赤染晶子(palmbooks)

四十二歳の若さで亡くなった芥川賞作家、赤染晶子のエッセイ集。もうね、とにかく、面白い! 世の中に日常系エッセイは数多くあれど、これほど笑えるエッセイ本はまずお目に書かれないだろう。まずは純粋に笑いながら読書を楽しみつつも、「どうしてこんなに面白いのか?」を考えながら読んでほしい。

わずか数ページで終わるエピソードばかりなので、『100文字SF』ほどではないが語る情報を厳選していることはわかるだろう。そして、このエッセイの特徴は、それを踏まえての文章のリズムだ。

赤染は長い文章を書かない。シンプルだ。ちょっと本を開いてほしい。ちょっと読んでみてほしい。どうだろうか。読点(「、」)で区切ってもいい文章が多い気がする。でも赤染は句点(「。」)で終わらせる。なぜか。読みやすいからだ。なぜか。リズムが良くなるからだ。それだけじゃない。リズムが良くなるために、文の機能も揃えている。疑問。理由。疑問。理由。

でも多分これだけじゃない。『じゃむパンの日』が面白い理由は絶対にもっとある。作品ごとに技術を使い分けている気もする。そして、これを自分がエッセイを書くときにぜひ真似してみてほしい。後半に収められている「交換日記」の相手役、翻訳家でエッセイストの岸本佐知子の作品と比較しても面白いはず。きっとあなたにも書けるさ! 『じゃむパンの日』と『創作者のための読書術』があれば!

購入する

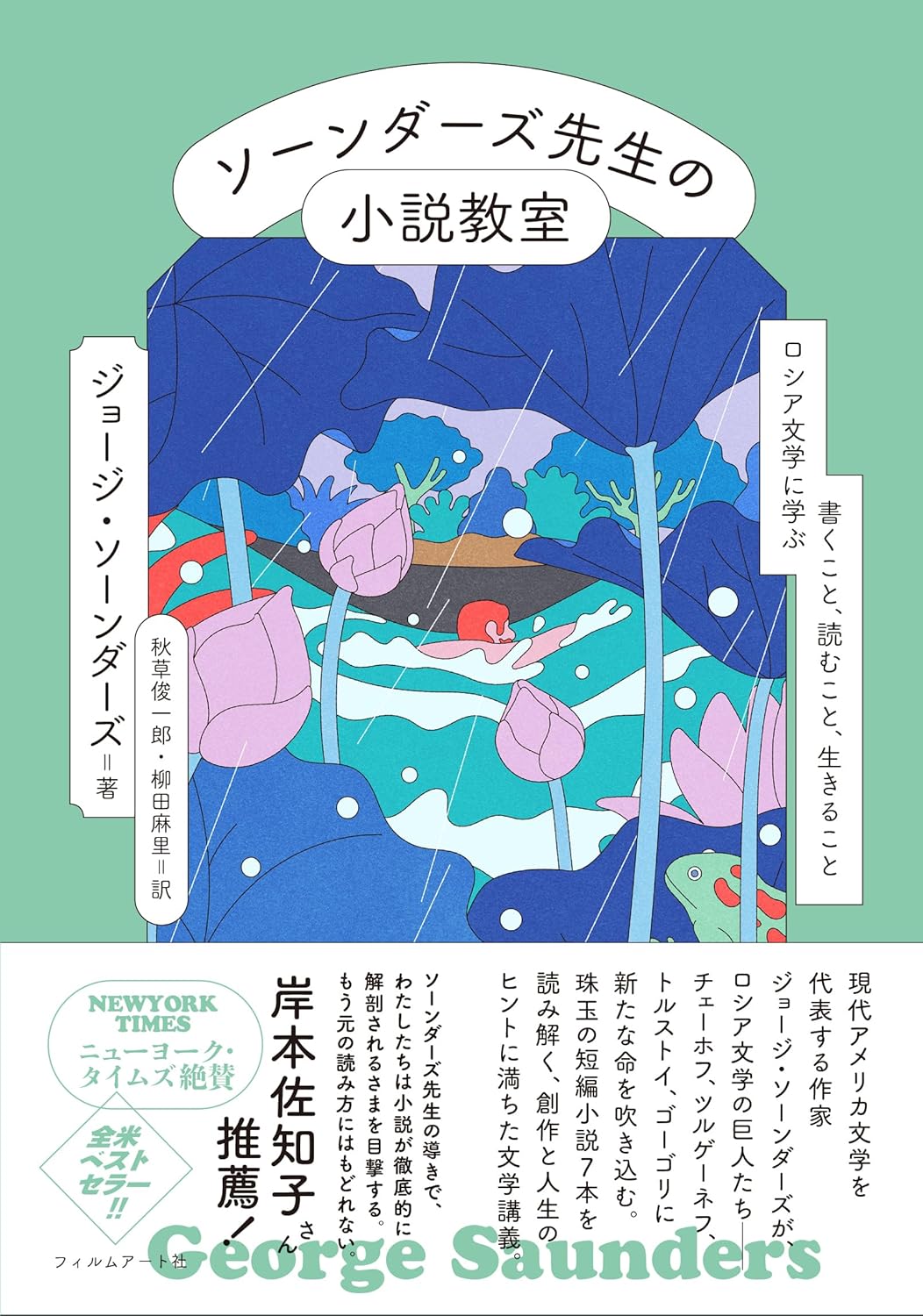

ソーンダーズ先生の小説教室

ジョージ・ソーンダーズ(秋草俊一郎・柳田麻里訳 フィルムアート社)

現代アメリカ文学を代表する作家のジョージ・ソーンダーズが、大学の創作科で行っている授業を本にしたもの。扱う作品はすべて十九世紀のロシア文豪の短編で、ソーンダーズがその技術を解説していく。つまり「天才 meets 天才」ということ。やはり題材である短編がすべて素晴らしい。そしてそれを解説するソーンダーズの語り口が最高に面白い上に、鮮やかすぎるのだ。

私が感動したのは、第二章、ツルゲーネフ「のど自慢」だ。居酒屋で二人の男性が「どちらが歌が上手いか」を競う話なのだが、肝心の「のど自慢」がなかなか始まらず、「居酒屋に居合わせた客」の描写がとてつもなく長い。

断言してもよいが、ほとんどの人がこの短編を「冗長だ」と首を傾げるだろう。しかしソーンダーズは、その首を傾げる要素こそがこの短編の鍵であると解き明かし(たしかにそうなのだ!)、それだけでなく、自身のデビュー前のエピソードと絡めて、芸術とは、創作とは、人生とは何かまで展開させる。私もソーンダーズの作品は読んできたが──申し訳ない、ソーンダーズの最高傑作はこの「第二章」なのではないかという気がする(ソーンダーズの読者ならば、あの天才的な作家にもこんな時期があったのかと感動するはず)。

では、私の翻訳した『創作者のための読書術』よりも良い本なのかというと、別にそういうことではない。『創作者〜』はデジタルメディアの作品含め、引用作品は新しいものばかりで、その点で十九世紀の短編を扱う『ソーンダーズ先生の小説教室』とキッチリ分けられている。しかし、言いたいことは基本的に同じである。つまり、しっかり読み込み、技術を見抜くということだ。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。